La notion

de développement durable

dernière mise à jour : 11 mars, 2005

- ACTUALITES

Sur le site Banque mondiale |

Le développement durable est une

expression abondamment utilisée par les hommes politiques du monde

entier, bien que cette notion soit encore assez nouvelle et ne soit pas

interprétée partout de la même façon. Le concept

de développement durable, pour important qu'il soit, en est encore

au stade de l'élaboration, et sa définition ne cesse d'être

révisée, élargie et précisée. Au moyen

du présent ouvrage, vous pouvez essayer d'améliorer cette

définition à mesure que vous comprendrez davantage les liens

entre ses principaux éléments — les facteurs économiques,

sociaux et environnementaux du développement durable — et

que vous déciderez de l'importance respective à leur accorder

en fonction de votre propre système de valeurs.

Selon la définition classique qu'en a donnée la Commission

mondiale pour l'environnement et le développement des Nations Unies

en 1987, le développement est durable s'il « répond

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures de répondre aux leurs ».

Il est généralement admis que cette « équité

entre générations » sera impossible à réaliser

s'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de justice sociale, si les

activités économiques de certains groupes d'individus continuent

de menacer le bien-être de ceux qui appartiennent à d'autres

groupes ou qui vivent dans d'autres parties du monde. À titre d'exemple,

imaginez que le déboisement continu du bassin de l'Amazone, connu

pour son extraordinaire biodiversité, entraîne l'extinction

d'une obscure espèce végétale qui aurait pu aider

à guérir le sida (syndrome d'immunodéficience acquise),

ce fléau qui menace les êtres humains à travers le

monde. Ou pensez aux émissions de gaz à effet de serre,

qui sont principalement le fait des pays industriels et qui risquent d'entraîner

un réchauffement planétaire et l'inondation de certaines

îles de faible altitude, aboutissant au déplacement et à

l'appauvrissement de populations entières.

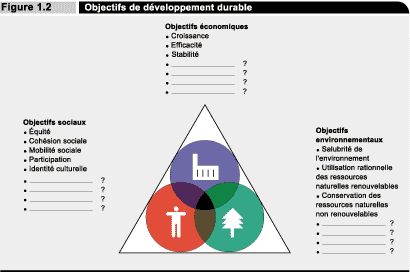

On peut considérer que la justice sociale, définie comme

l'égalité d'accès au bien-être aussi bien au

sein d'une même génération que d'une génération

à l'autre, recouvre au moins trois aspects : économique,

social et environnemental.

|

Seul un développement qui parvient à concilier ces trois séries d'objectifs peut être maintenu durablement. Inversement, le fait de négliger l'un de ces aspects peut compromettre la croissance économique de même que l'ensemble du processus de développement.

|

| D'arpès le site BRISES, CRDP de

l'académie de Lyon http://brises.org/category/d4751ec6e40f8af05dbcd909bab32847 |

Lexique

C'est le développement qui répond aux besoins

du présent sans compromettre la capacité des générations

futures à répondre à leurs propres besoins.

Définition du développement

durable

Le développement durable, ou soutenable, (soutenabilité

du développement), est apparu comme une revendication forte avant

d'apparaître comme une notion parfaitement définissable.

L'hypothèse de base est que le type et le rythme actuels de croissance

n'apparaissent plus comme soutenables dans la durée, pour des raisons

essentiellement écologiques mais aussi démographiques et

sociales. Or cette sensibilité date au moins du rapport Meadows

(ou du "Club de Rome") : "Halte à la croissance"

dés 1972…

L'expression elle-même est apparue plus tard (en 1980) dans une

publication de l'Union internationale pour la conservation de la nature,

mais elle a surtout été reprise et popularisée par

le rapport Brundtland en 1987, produit par une commission environnement

et développement de l'ONU

Cette commission le définissait comme "le développement

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité

des générations futures à répondre à

leurs propres besoins". Et l'auteur l'illustrait récemment

en disant : "Au lieu d'étudier l'énergie, la pollution...

de façon séparée, nous avons placé l'être

humain au centre de la problématique. Nous nous sommes simplement

demandé : de quoi avons-nous besoin pour garantir que chaque personne,

ses enfants, ses petits-enfants et les générations à

venir puissent avoir assez de nourriture, de protection, de dignité

et de liberté pour vivre des vies riches et constructives ?".

Mais, à partir de là, selon le rapport de la commission

Environnement du 11ème plan (Godard et Theys) il y a au

moins 4 interprétations différentes de cette notion. Selon

eux :

- le rapport Brundtland centre abstraitement la notion de développement durable sur l'impératif de satisfaction des besoins humains de demain.

- une approche plus gestionnaire la centrerait sur l'impératif de préservation d'un ""capital naturel"" suffisant pour sa croissance naturelle ne soit pas dépassée par les prélèvements humains prévisibles.

- une approche néo-classique la centrerait sur l'impératif théorique de préservation du revenu réel par tête dans le cadre de la substituabilité généralisée des ressources aptes à préserver la satisfaction procurée par l'unité monétaire marginale.

- une approche plus solidaire critiquerait cette notion abstraite d'équité intergénérationnelle en disant qu'elle n'a aucun sens tant que le développement n'est pas plus équitable à l'intérieur de la génération contemporaine. Ainsi l'impératif d'équilibrage (social) du développement actuel serait une condition préalable à la formalisation de principes opérationnels pour l'arbitrage entre consommations futures et consommations actuelles.

On voit que la notion est riche mais que sa ""mise en musique"" politique est particulièrement délicate : à quelles conditions et à quel point pourra-t-on vraiment concilier les objectifs économiques, les objectifs sociaux et culturels, et les objectifs environnementaux du développement ?

Enjeux du développement

durable

Les enjeux sont généralement présentés

comme ceux de la survie de l'humanité sur la planète. En

réalité, il est évident que ce n'est pas toute l'humanité

qui sera soumise aux mêmes risques et au même degré.

La question va aussi se poser en termes conflictuels : quelles parties

de l'humanité pourront encore améliorer ou préserver

leur mode et leur niveau de vie ? quelles parties devront en changer et

dans quel sens ? quelles parties pourront se trouver exclues du partage

des ressources les plus rares ? A quel prix économique et humain

se fera l'avenir ainsi choisi pour le développement (de plus en

plus équitable ou de plus en plus inéquitable) ?

La problématique libérale (dominante) pour

rendre le développement plus durable consiste à généraliser

encore le principe du marché afin que l'allocation

des ressources rares continue de se faire sur la base unique des contrats

de droit privé. Cette logique préside à la création

d'un nouveau marché international des ""droits à

polluer"". L'idée est que les principales sources de

pollution sont connues, et la tolérance de la planète à

un certain niveau de chaque pollution est également connue. Donc

l'humanité, dans son ensemble, possède un certain ""droit

à polluer"" qui reste à répartir équitablement

entre les différentes régions du monde. Un premier débat

consiste à savoir si la répartition initiale des droits

raisonne en flux polluants additionnels absolus ou relatifs. (Il est clair

que donner droit à 10% aux E.U. et 10% à la Chine reviendrait

à entériner (et même à aggraver) définitivement

la différence de développement accessible entre ces 2 pays).

Ensuite, chaque région utilise ou n'utilise pas les ""droits""

précédemment définis. Cela ouvre automatiquement

un nouveau marché entre ceux qui ont plus de besoins (solvables)

et ceux qui ont pour le moment moins de besoin dans ce domaine (et plus

dans un autre)…

Cette politique est celle qui donne le moins de contraintes aux entreprises.

Une politique plus interventionniste consisterait d'une part à

généraliser le ""principe de précaution"",

d'autre part à généraliser le principe ""pollueur-payeur"".

Selon le premier principe, aucune activité nouvelle ne pourrait

être entreprise tant qu'elle n'aurait pas elle-même fait la

preuve de sa non-nocivité d'une part et de sa soutenabilité

suffisante d'autre part. Selon le second principe, toute activité

créant un dommage dans le capital naturel vital de la planète

ne pourrait être entreprise que lorsque son coût d'exploitation

aurait intégré le coût d'un renouvellement suffisant

de ce capital naturel.

Le refus des américains de signer la convention de Rio sur la préservation

du climat est généralement interprété comme

le choix d'imposer leur première problématique au détriment

de la seconde.

Au delà de la durabilité écologique du type et du

rythme de développement actuellement en vigueur dans les pays avancés,

se pose donc également le problème de leur durabilité

sociale et géopolitique. Déjà de nos jours, un grand

nombre des conflits en cours sur la planète peuvent être

interprétés comme des guerre du pétrole et des guerres

de l'eau. Ce type de conflits pourrait se généraliser autour

d'un plus grand nombre de biens vitaux et donner lieu à la solidarisation

des population les plus nombreuses et les plus démunies. Cette

solidarisation pourrait prendre la forme de ""guerres de civilisations""

notamment entre le Nord et le Sud, et on devine déjà la

forme terroriste que pourrait prendre de tels nouveaux conflits…

Il est donc urgent de prendre la mesure des enjeux de cette notion et

de s'en saisir pour renouveler en profondeur, d'une part notre batterie

d'indicateurs économiques trop aveugles à ces déséquilibres

croissants, d'autre part nos problématiques économiques

traditionnelles incapables de parvenir à un niveau de régulation

à la hauteur de tels enjeux ou de tels risques.

Tendances

Les tendances lourdes ont été

bien soulignées par le ""sommet de Rio"" en

1992, et elles n'ont malheureusement pas été inversées

depuis : tous les paramètres de la vie terrestre sont en danger

: l'eau, l'air, les sols (et leur caractère nourricier), les sous-sols,

la forêt, la biodiversité, les climats, la santé des

animaux et des hommes, enfin la démographie et la répartition

des hommes par rapport à celle des ressources. On peut donc s'alarmer

de l'émergence de configurations déflagrantes…

Indicateurs du développement durable

L'indicateur le plus connu pour se préoccuper

d'un plus grand nombre des objectifs de la croissance et du développement

est l'IDH (indicateur de développement humain)

(défini par ailleurs).

Il est intéressant mais pas encore suffisant pour prendre en compte

les différents éléments de la définition du

développement durable et des 4 interprétations. On voit

bien qu'un grand nombre d'indicateurs seraient aussi à suivre,

notamment en ce qui concerne :

- l'évolution démographique

- les divers dégâts environnementaux et sociaux de la croissance économique (voir tout ce qui concerne les critiques du PIB)

- l'évolution de la pauvreté sur la zone étudiée

- l'épuisement tendanciel des stocks de matières premières, non ou mal substituables ni renouvelables

- les dangers de la régression de la biodiversité naturelle (et certains ajouteraient de la diversité culturelle) …

En savoir plus

-

Au delà de la croissance économique : Un manuel en ligne créé par la Banque Mondiale, et qui commence ainsi : "Cet ouvrage a principalement pour but d'aider le lecteur à élargir ses connaissances sur les questions qui se posent au plan mondial, à mieux comprendre la situation de leur pays dans le contexte international et à cerner les problèmes soulevés par le développement durable, au plan tant national que mondial". Un ouvrage pédagogique, nuancé et riche en données statistiques agréablement illustrées, dont les chapitres 1, (2), 10, 14, 15, 16 et 17 sont plus particulièrement axés sur des questions de développement durable.

-

AGORA21 : site francophone consacré au développement durable

-

Sommet Mondial sur le Développement Durable Johannesburg 2002

-

On peut également consulter le rapport Viveret reconsidérer la richesse.

-

Une critique radicale du concept de développement … fut-il durable se trouve dans un article de S. Latouche (Le Monde diplomatique de Mai 2001) : "En finir, une fois pour toutes, avec le développement", avec notamment le passage suivant :

"Faudra-t-il attendre encore quarante ans pour qu'on comprenne que le développement c'est le développement réellement existant ? Il n'y en a pas d'autre. Et le développement réellement existant, c'est la guerre économique (avec ses vainqueurs bien sûr, mais plus encore ses vaincus), le pillage sans retenue de la nature, l'occidentalisation du monde et l'uniformisation planétaire, c'est enfin la destruction de toutes les cultures différentes.C'est pourquoi le " développement durable ", cette contradiction dans les termes, est à la fois terrifiant et désespérant ! Au moins avec le développement non durable et insoutenable, on pouvait conserver l'espoir que ce processus mortifère aurait une fin, victime de ses contradictions, de ses échecs, de son caractère insupportable et du fait de l'épuisement des ressources naturelles...On pouvait ainsi réfléchir et travailler à un après-développement, bricoler une post-modernité acceptable. En particulier réintroduire le social, le politique dans le rapport d'échange économique, retrouver l'objectif du bien commun et de la bonne vie dans le commerce social. Le développement durable, lui, nous enlève toute perspective de sortie, il nous promet le développement pour l'éternité ! L'alternative ne peut prendre la forme d'un modèle unique. L'après-développement est nécessairement pluriel. Il s'agit de la recherche de modes d'épanouissement collectif dans lesquels ne serait pas privilégié un bien-être matériel destructeur de l'environnement et du lien social. L'objectif de la bonne vie se décline de multiples façons selon les contextes".

Bibliographie

|

Pierre CHASSANDE Editions Edisud, août 2002. Un autre aspect sur l’incertitude des décisions à long terme... |

La genèse de l’idée

Robert-Thomas

MALTHUS Progression géométrique de la population, progression arithmétique de la production agricole, les dernières terres agricoles mises en cultures étant celles dont la productivité est la plus faible Ces deux dynamiques sont incompatibles et il doit en résulter une paupérisation croissante de la population. Antécédent historique pour critiquer l’idée de développement durable avec deux arguments contradictoires : d’abord parce que cette théorie est désespérément pessimiste, ensuite parce qu’elle a été totalement invalidée par les faits. Or les raisons mêmes de son échec sont instructives : l’analyse s’est focalisé sur un mécanisme de court terme et en a déduit des conclusions pour le long terme. |

Joël MARILLET, Benoît URGELLI, mars 2005