L'éducation

au XXIeme siècle

Quels styles éducatifs ?

D'une école du savoir à une communauté

éducatif démocratique pour tous

Intervention à

l'Académie des Sciences de Macon - septembre 2015

Benoît

Urgelli

last

up-date : 23 novembre, 2015

-

L'enfant et l'éducation au 21e siècle

TD Licence Sciences de l'Education - Année 2015-2016 -

Ecole et culture : vers un nouveau paradigme ?

Master Recherche en Education - Année 2017-2018-2019 -

Savoirs, apprentissages et pédagogies

Master Recherche en Education - Année 2019-2020

L'éducation peut etre comprise comme un fait social, culturel, et politique qui porte l'espoir de socialisation des jeunes générations, à travers la transmission de savoirs mais aussi de valeurs culturellement partagés. En France, ce sont les sciences de l’éducation qui étudient "les conditions d’existence, de fonctionnement et d’évolutions des situations et des faits d’éducation" (Mialaret, 1976, p.32).

Que nous disent ces sciences sur l'évolution probable de notre système éducatif ?

Le style éducatif d'un pays est la reflet d'une tradition et d'une culture. Il résulte d'une conception spécifique de la citoyenneté, de la relation individu-société, mais plus largement individu-société-espèce pour reprendre la vision de Morin (2000), des savoirs à transmettre, et des capacités d'apprentissage des individus, ce que l'on pourrait appeler le rapport aux savoirs au sens de Charlot (1997).

Une étude quantitative des sociologues Dubet et al. (2010, 115-130) a permis d'identifier, de manière un peu caricaturale, quatre styles éducatifs à travers le monde.

|

|

Selon Dubet et al. (2010), l'avenir du modèle éducatif français doit passer par le désserement de l'emprise scolaire et le développement et la valorisation d'autres modes de formation. Pour cela, il faudrait remettre en question le prophétisme républicain qui postule que la réussite sociale passe nécessairement par la réussite scolaire. Dans notre pays, de manière réductrice, la vision républicaine de l'éducation, qui met l'accent sur les savoirs à transmettre dans un système scolaire plutot autoritaire, constraste avec une vision scolaire pédagogiste centrée sur l'élève et sur une relation détendue avec les enseignants.

|

|

"Modèle républicain" |

"Modèle pédagogiste" |

| Posture de l'enseignant |

L'enseignant, dans un face à face avec l'élève, est un instructeur spécialiste des savoirs à transmettre |

L'enseignant, côte à côte avec l'élève, adapte ses contenus et ses méthodes pour faciliter la découverte des savoirs |

| Place de l'élève |

L'èleve

doit s'adapter |

L'élève

est au centre du système |

| Savoirs à transmettre |

Des savoirs fondamentaux, permettant notamment de savoir lire, écrire, et compter |

Des savoirs fondamentaux mais aussi des capacités (savoir-faire) et des attitudes (savoir-être) |

| Méthodes d'apprentissage |

Une pédagogie de l'effort récompensé dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux |

Une pédagogie de la découverte avec la sélection de thèmes séduisants à explorer avec plaisir |

| Evaluation

de la réussite |

Evaluation

notée |

Par contrat de confiance, l'évaluation est essentiellement formative (controle continu)L'évaluation doit être responsabilisante, contre l'arbitraire et la note sanction |

Tableau des principales différences

entre style éducatif républicain et style éducatif

pédagogiste

Urgelli, B. (2013), d'après Guigon G. (2013).

Education : Meirieu a-t-il tué l'école ? Mag2Lyon

n°45, avril 2013.

Styles éducatifs : parents, enseignants et forme scolaire

-

voir aussi Les relations école-famille

Le concept de style éducatif a été largement utilisé dans la littérature quese rapporter à l'éducation familiale et donc à une forme d'éducation informelle. Depuis quelques années, je tente de transposer cette notion à l'éducation formelle en parlant du style éducatif des enseignants, d'où l'intéret que je porte à l'ouvrage de Dubet précédemment cité. Je tente de faire le lien entre style éducatif et posture éducative, que je définie comme l'attitude de l'éducateur résultant d'une tentative de mise en cohérence de sa pratique pédagogique avec les finalités qu'il se donne, mais également avec les connaissances et les représentations qu'il a des publics à éduquer (quel regard porte-t-il sur l'enfant, l'enfance, l'éducabilité, le développement cognitif et l'apprentissage ?).

La forme scolaire (Vincent, 1980, 2012), et plus généralement l'éducation formelle, est associée à une diversité de styles éducatifs, probablement en lien avec la diversité des visées éducatives, des représentations de l'enfant et l'importance accordée aux savoirs et aux valeurs dans l'éducation (vérité, justice, utilité). Vincent (2012) écrit que la forme scolaire apparaît dans tout l'Occident moderne, du XVIe au XVIIIe siècle [...] en se substituant à un ancien mode d'apprentissage par ouï-dire, voir faire et faire avec. À la différence de ce mode ancien, la forme scolaire, qui est une forme de transmission de savoirs et de savoir faire, privilégie l'écrit, entraîne la séparation de « l'écolier » par rapport à la vie adulte, ainsi que du savoir par rapport au faire. En outre, elle exige la soumission à des règles, à une discipline spécifique qui se substitue à l'ancienne relation personnelle teintée d'affectivité [...] ce qui crée donc - historiquement - une relation sociale nouvelle. [...] la forme scolaire est une forme socio-historique de transmission. Elle apparaît à un certain moment dans certaines sociétés. [...] c'est [...] une forme sociale parmi d'autres et liée à d'autres. [...] Il y a des relations entre formes de transmission, formes politiques, formes économiques, formes de division du travail, formes religieuses, formes de pouvoir ecclésiastique, etc.

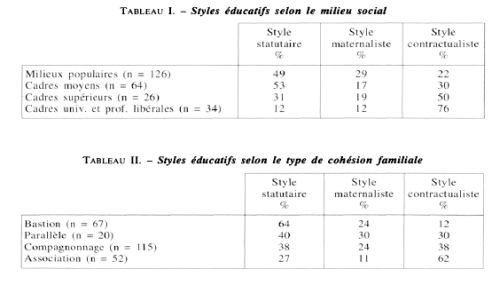

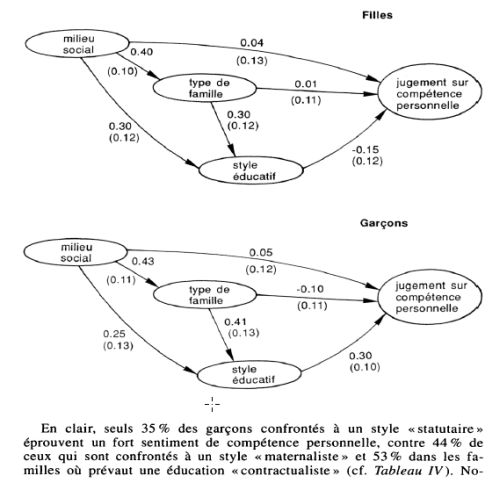

L'article de Kellerhals et al. (1992) tente d'établir des corrélations entre le style éducatif parental et l'estime de soi des adolescents (sens de la valeur personnelle et sentiment de compétence).

Nos données permettent de relier le degré d'estime que les jeunes se portent avec les choix professionnels qu'ils envisagent. Une relation sensible entre ces deux termes apparaît chez les enfants de milieux populaires : 80 % de ceux qui ont une estime de soi élevée choisissent des professions nécessitant des études longues, contre 47% de ceux qui ont une estime de soi faible. Par contre, cette association disparaît chez les enfants de cadres, dont la grande majorité choisit - normes du milieu obligent - des études longues. L'estime de soi apparaît donc comme un facteur déterminant dans le choix professionnel de jeunes qui ne sont pas «naturellement» destinés par leur milieu à poursuivre de longues études. On observe des tendances analogues lorsqu'on distingue les pré-adolescents en fonction de leur sexe. Pour les filles, l'estime de soi ne semble exercer aucun effet sur le choix de la profession future.

|

Ils définissent trois styles éducatifs (statutaire, maternaliste et contractualiste, p.318) en relation avec les pratiques et les attitudes des parents. Ces styles font référence à des styles de relation entre parents et enfant. Ils dépendent des 4 variables : les compétences que les parents cherchent à construire avec leur enfant, les méthodes pédagogiques associées (techniques d'influence), les rôles éducatifs que chacun se donne, et le degré de coordination avec d'autres formes éducatives (formelles et non formelles : influences des pairs, de l'école, de la télévision ou des divers spécialistes de l'enfance).

La cohésion familiale est définie par les auteurs par le degré d'autonomie et d'ouverture sur l'extérieur que manifestent les parents. Elle est fondée sur les modes de cohésion interne et d'intégration de la famille avec son environnement (p.316). Cette cohésion définie un type de famille et les auteurs identifient 4 types de familles : bastion, parallèle, compagnonnage et association. "Après avoir défini quatre types de cohésion familiale et trois styles éducatifs, on montre que si le genre de cohésion familiale et le style d'éducation dépendent clairement de la position de classe des familles, l'estime de soi de l'adolescent est par contre surtout modulée par le style éducatif [...] Cette influence du style éducatif sur l'estime de soi tient surtout au degré de soutien, de contrôle et de communication existant entre parents et adolescents" [...] "on peut faire l'hypothèse que cette estime varie selon l'autonomie accordée à l'enfant et le degré de soutien qu'il reçoit de ses parents [...] plus le style éducatif parental est caractérisé par la négociation, la relation, la communication, l'encouragement à la prise de décision, plus l'estime de soi de l'adolescent serait forte". L'estime de soi est clairement reliée au style éducatif que les parents adoptent, et plus particulièrement au degré d'autonomie et de soutien dont l'enfant dispose ainsi qu'à la qualité de la communication entre lui et les adultes. Les auteurs montrent que cette estime de soi ne dépend pas du statut social des parents, ni du type de cohésion familiale (à l'exception du type «bastion», dont l'impact paraît négatif). [...] Les auteurs soulignent que le style éducatif «statutaire» est franchement minoritaire dans les milieux aisés, alors qu'il constitue un cas fréquent dans les milieux populaires. On s'interrogera dans les mois à venir sur l'existence d'une correlation similaire dans le monde de l'éducation formelle, en lien avec la forme scolaire. Nous travaillerons le concept de style ou de posture éducative des enseignants...

|

|

Où en sommes nous aujourd'hui ? En juillet 2013, la loi de réfondation "pédagogique" de l'école a tenté de mettre fin à la crise de confiance et de sens de l'école. L'article 3 précise : Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, parmi lesquelles l'égale dignité de tous les êtres humains, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité et la laïcité qui repose sur le respect de valeurs communes et la liberté de conscience. En misant sur les compétences, l'expérience et l'engagement des enseignants, l'objectif est de permettre aux élèves de s'épanouir socialement, de penser par eux mêmes et d'exercer leur esprit critique autour des valeurs de la République et d'un idéal de justice sociale. Dans cette optique, la pertinence d'espaces peri-scolaires d'éducation et de formation est reconnue, au moins dans les textes. C'est donc un appel clair à un changement de style éducatif, avec la notion de communauté éducative et la nécessité d'ouverture sociale. Mais quelles formes pourraient prendre cette nouvelle école ? Dans les 20 ans à venir, il s'agira probablement de construire un autre rapport aux savoirs. Pour contribuer au développement d'une citoyenneté démocratique et participative, pour construire et accompagner l'évolution de notre société, l'école devra aussi s'intéresser au traitement didactique de questions complexes, expertisées et médiatisées. Ces 20 dernières années, les programmes d'"éducations à" la santé, à l'environnement, au développement durable, aux risques, aux médias, aux expertises scientifiques, à la nature des sciences, etc... ont été lancé dans cette perspective d'avenir. Mais ce que certains analysent comme une "anthropisation" des questions scientifiques (Orange Ravachol, 2013) se heurte actuellement à la forme scolaire disciplinaire et, à travers elle, à tout le système de formation. C'est aussi la posture des enseignants qui est interrogée dans ces programmes éducatifs, car il n'est plus seulement question de transmettre des savoirs, souvent d'ailleurs hybrides, incertains et controversés, mais aussi de prendre en compte et de discuter la diverstié de valeurs en débat sur ces questions fondamentalement politiques. Si les sciences de l'éducation ne peuvent pas, comme toute science qui se respecte, prévoir avec certitude l'avenir, elles peuvent néanmoins parier sur le fait que l'évolution de notre système éducatif naîtra d'une idée collective inspirée par la diversité des lieux, des pratiques et des acteurs du champ de l'éducation. voir ma conférence TEDx INSA de février 2014 à propos d'une éducation scientifique pour tous |