LES MOTS DU DEVELOPPEMENT

DURABLE

"Les uns crient à la catastrophe

planétaire si nous persévérons dans nos modes de

vie et de production, les autres à la catastrophe économique

si nous cherchons tant soit peu à les modifier. Qui faut-il croire

? Nous pouvons dégager un certain nombre de réalités,

de faits bien établis, nous pouvons identifier de multiples risques

réels, risques qui s'échelonnent de la quasi-certitude à

la fantasmogorie catastrophiste et au cauchemar. Il ne s'agit pas d'un

exercice purement spéculatif, car nous savons que nos actions affectent

déjà la planète dans son ensemble, et que nos choix

d'agir (ou de ne pas agir) au cours des prochaines années vont

en partie façonner notre avenir. Nous restons entourés d'incertitudes,

et nous ne pourrons guère espérer les éliminer toutes,

même si nous pouvons compter sur de fortes avancées dans

nos connaissances. Il faut néanmoins donner un contenu concret

à ce qui est appelé le "principe de précaution",

peser le certain, le probable et l'improbable, et savoir rejeter les fantasmes

sans pour autant écarter l'éventualité improbable

mais totalement inaceptable."

Robert KANDEL (réd. 2004) Le

réchauffement climatique, le grand risque, Edition PUF,

Paris, "Que Sais-je ?".

DEVELOPPEMENT DURABLE

voir aussi notre dossier "La

notion de développement durable"

Dans un sens premier, développement

signifie dérouler, déployer mais au sens organiciste le

développement signifie davantage la croissance, l'essor, la maturité,

un stade supérieur de croissance atteint, l'épanouissement

(différent de l'idée de progrès).

Durable signifie : constant, permanent, stable, mais aussi profond,

solide ou encore viable, vivant, vif et plus enraciné, persistant,

tenace.

Il semble que la notion de développement durable est polysémique.

Il peut s'agir d'une croissance visant à préserver notre

écosystème, à le maintenir viable, vivant. Il peut

s'agir d'une politique de croissance, d'épanouissement dans une

logique de durée, d'enracinement , d'une logique de développement

dans une logique de constance, de permanence.

Pour un économiste, un écologiste, un homme politique français

et un homme politique américain, le terme de développement

durable n'aura donc pas la même signification. La notion apparaît

suffisamment floue pour être utilisée notamment politiquement

dans de nombreux complexes et pour des objectifs différents (exemple

: "Ministère

de l'écologie et du développement durable".

Le développement durable peut être

défini comme un « modèle de développement économique

et social visant à assurer la pérennité du patrimoine

naturel de la Terre » (encyclopédie Encarta 2003) ou encore

comme un « mode de développement veillant au respect de l’environnement

par une utilisation raisonnée des ressources naturelles afin de

les ménager à long terme» (Petit Larousse 2004).

Petite réflexion sur l’historique

du concept...

Le terme de développement durable a son origine (d’un

point de vue plus linguistique que politique) dans la sylviculture prussienne

du XVIIIième siècle. Selon ce concept, l’exploitation

des ressources naturelles doit veiller à la durabilité de

la qualité et de la quantité des rendements agricoles et

forestiers.

Dans les années cinquante le développement signifie la croissance

et a surtout un sens économique.

Depuis le rapport Bruntdland (1987) où le développement

durable est défini comme « un développement qui

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité

des générations futures à répondre aux leurs

» la définition s’est enrichie avec, entre autre, le

premier principe de la déclaration de Rio (1992) « Les

êtres humains sont au centre des préoccupations relatives

au développement durable ».

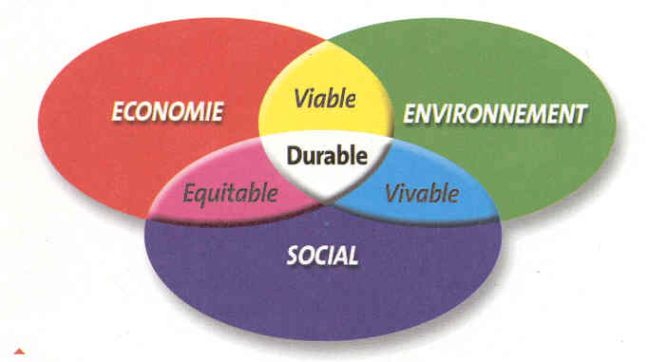

Le développement durable correspond donc à un processus

de développement qui concilie l’écologique, l’économique

et le social : c’est un développement économiquement

efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

Source : « Clés pour

une éducation au développement durable » Bruno Riondet,

Hachette éducation, ???.

Diagramme en fleur, document BRGM, 2003

ENVIRONNEMENT

voir aussi notre dossier "Définir

l'environnement"

L'environnement est ce qui tourne autour de nous, ce qui agit sur nous,

de virgo en latin (tourner), en allemand l'Umwelt. Le

terme importé des Etats Unis depuis les années 60 pourrait

avoir comme synonyme français le terme de milieu. Ainsi, on pourra

distinguer, l'environnement dans un sens étroit, c'est-à-dire

l'environnement naturel (eaux, air, végétation,

sols, relief,...). L'approche est ici proche du domaine de l'écologie.

Au sens large du terme, l'environnement comporte des éléments

naturels mais aussi des éléments matériels, humains,

des activités, des flux, des cultures, des institutions, des relations.

On peut considérer que c'est tout ce qui nous entoure, un système

complexe qui s'analyse à plusieurs échelles de temps et

d'espace. L'environnement appelle une pensée systémique

de l'espace, des lieux, des territoires.

Sources :

- dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, 1994

- Roger BRUNET, les Mots de la géographie, dictionnaire

critique, Reclus, la Documentation Française, septembre 1993, 518

p.

L’environnement peut être

défini comme l’ensemble des caractéristiques physiques,

chimiques et biologiques des écosystèmes plus ou moins modifiés

par l’homme (encyclopédie Encarta 2003). Dans ce cas il conviendrait

de définir ce qu’on entend par écosystème.

En s'appuyant sur la définition du Petit Larousse 2004,

l’environnement représente l’ensemble des éléments

physiques, chimiques et biologiques, naturels et artificiels qui entourent

un être humain et un être vivant en général.

Petite réflexion

sur l’historique du concept...

Le mot environnement vient de « virgo » tourner autour et

remonte au XVIième siècle. Vidal de Blache (1856-1918) géographe

français, l’impose au 1921 en tant que terme technique de

la géographie scientifique. Il assure que « l’être

géographique d’une contrée n’est point une chose

donnée d’avance par la Nature, mais un produit de l’activité

de l’homme. »

Ce mot est ensuite abandonné en France, il émigre aux Etats-Unis

où il prend un sens plus large , il ne se rapporte plus seulement

au milieu naturel mais également au milieu humain. Il revient en

France dans les années soixante où il est considéré

comme l’importation du mot « environment ».

Le mot environnement ne désigne plus alors que «

l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles

d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines

. » Le terme a perdu sa composante sociale aux Etats-Unis.

Ce mot ne fera son entrée dans le Robert qu’en 1969 .

Source : « Eduquer à l’environnement

» Pierre Giolitto – Maryse Clary Hachette éducation,

????.

Economie de l’environnement...

Branche de la science économique qui

cherche à évaluer les coûts de la dégradation

de l’environnement naturel, les coûts de la dépollution

et de la préservation de la nature, et plus globalement, qui préconise

des politiques environnementales efficaces. L’économie de

l’environnement cherche à concilier l’économie

et l’écologie :

- Comment produire sans détruire de manière irréversible

les ressources naturelles ?

- Peut on évaluer monétairement tous les coûts de

la nature ?

- Comment les internaliser ?

Source : C.D. Echaudemaison, Dictionnaire d’économie

et de sciences sociales, 2003, éditions Nathan, pages p 136 137

MESURES D'ATTENUATION

"Atténuation"

signifie diminuer, réduire, limiter le changement climatique bien

que ce dernier soit irréversible. Dans notre thématique,

cela peut comprendre donc toutes les mesures visant à limiter et

réduire l'impact du changement climatique. Nous sommes actuellement

en recherche de solutions qui visent à diminuer la production des

gaz à effet de serre. Mais comment réduire l’émission

de ces gaz ? L’atténuation concerne donc la réduction

des causes de l’effet de serre (pour la part due à l’action

de l’homme).

On peut grossièrement distinguer plusieurs logiques d'atténuation

:

-

la logique anticipatrice "européenne"

: lutte contre l’effet de serre, logique de prévention

(le risque est " avéré "), ou du moins principe

de précaution,

-

logique malthusienne : "catastrophisme"

-

logique collective : mobilisation

générale

MESURES

D'ADAPTATION

Si on part de l'idée que le changement climatique est irréversible,

malgré des mesures d'atténuation, il est donc nécessaire

de trouver des solutions visant à s'adapter, à "s'acclimater",

à ajuster à la situation nouvelle. On peut ainsi parler

de mesures d'adaptation. Mais la frontière entre atténuation

et adapation semble perméable. En effet, l'atténuation n'est-elle

pas déjà une mesure d'adaptation ?

En ce qui concerne l'aspect énergétique du problème

du changement climatique, on pourra appeler adaptation tous les

moyens mis en œuvre pour limiter les dégâts causés

par un accroissement de l'effet de serre naturel ainsi que l’exploitation

des possibilités nouvelles que ce réchauffement peut offrir

(nouvelles zones de culture adaptées aux nouvelles conditions climatiques,

utilisation de nouvelles voies de communication, transfert de populations…).

Cependant, dans la mesure où nous avons encore beaucoup d’incertitudes

sur comment cet effet de serre va modifier le climat des différentes

régions de la planète, il est actuellemnt difficile de faire

des prévisions précises à l'échelle régionale.

Les mesures d’adaptation sont donc des mesures pour le long terme.

- Aspects philosophiques

(science, technique, industrie, homme, nature, environnement, culture,

vérité, débats, idéologie, faits, valeurs,...)

|