Les

représentations de la laïcité dans les médias

Controverses et débats sur la place et

le rôle du religieux dans l'espace public et politique

Benoît

Urgelli

last up-date

:

1-avr-21

Avec le soutien de Mélanie Dessol,

Romain Pacalet, Leila Bennacef Micoud, Ninon Lagarde, Tommy Girard

Remerciements à tous les étudiants de L2 et de Master

1 Recherche qui ont participé aux investigations dans le cadre

de ce projet d'éducation critique et de formation aux logiques

médiatiques

Soutien

à distance : tous

les matins de la semaine, de 9h à 11h30

par visioconférence skype (burgelli) - whatsup

(06 12 54 09 32) ou messenger-facebook

Consigne d'évaluation pour mai 2021 : 4 pages maximum (15.000 caractères, espaces compris) - en individuel ou en binome - format pdf

|

Vous analyserez une controverse au choix dans les exemples suivants (hijab de course, affiche FCPE). Vous choisirez et étudierez des articles de presse (presse quotidienne nationale, gratuite et/ou payante, papier, web, radio ou télé) traitant de la controverse choisie (entre 5 et 10 articles). Vous veillerez à la diversification des types d'articles, de leur date de production, et des opinions.

A partir de votre recherche documentaire, vous élaborerez la chronologie de la controverse, les acteurs et les arguments en jeu, les différentes conceptions de la laïcité (en utilisant une grille de lecture des conceptions) et de la place du religieux de l'espace public. Puis vous présenterez les logiques qui ont conduit à la résolution de la controverse. Vous donnerez, en ouverture et en quelques lignes, votre positionnement critique et argumenté sur l'affaire choisie. Grille d'évaluation

|

Objectifs

:

Sur la thématique de la LAICITE, analyser les productions médiatiques

traitant de cette question éducative et politique, sur une période

de temps donnée (2000-2015). Analyser les discours pour essayer

de catégoriser ce que l’on appelle en sociologie les

jeux d’acteurs et d’arguments et la trajectoire

discursive (Chateauraynaud,

2011), en identifiant notamment des points de controverses

et des conflits d'interprétation. En particulier, nous allons

choisir plusieurs moments discursifs (au sens

de Moirand, 2004) pour comprendre les logiques

médiatiques de publicisation de la question et les problématisations

associées, autour d'un évènement social particulier.

L'exercice s'inscrit dans une optique d'éducation critique et mobilise donc une approche pédagogique critique, au sens de De Cock et Pereira (2019), dans la lignée des travaux de Paulo Freire (1971). Dans le cadre d'une pédagogie critique et d’une éducation dialogique (Freire, 1970), l’idée est de susciter une conscientisation des représentations et des rapports sociaux sources de controverses, dans l'espoir de susciter l’engagement et la recherche de solutions démocratiques, humanistes et libératrices (Chambat, 2006).

-

De Cock, L. & Pereira, I. (2019). Les pédagogies critiques. Marseille: Agone.

- Chambat, G. (2006). La pédagogie des opprimés de Paulo Freire. N’AUTRE école, 12, printemps 2006.

ll s'agira de tester la capacité à identifier et caractériser les différentes formes de laïcités qui sont mises en avant, les systèmes de valeurs sous jacents, et les conceptions politiques et médiatiques associées qui s'affrontent et se cotoient depuis le début du XXeme siècle.

-

Coq, G. (2003). Valeurs et laïcité. In E. Prairat et B. Andrieu, Les valeurs : savoir et éducation à l'école (pp.17-32). Presses universitaires de Nancy.

- Habermas, J. (2008). L'espace public et la religion. Une conscience de ce qui manque. Études, 4094(10), 337-345.

ATTENTION : nous considérerons que les médias sont des acteurs à part entière des controverses puisqu’ils mettent sur la scène publique les acteurs et les arguments qu’ils ont choisis. Ils construisent donc des problèmes publics, par exemple entre laïcité et islam. Les différents moments discursifs que nous analyserons permettront de mettre en évidence une dynamique sociale argumentative dont les médias sont également acteurs.

Evaluation :

-

pour les masters :

ECRIT : A rendre mai 2021. Une analyse détaillée d'une controverse au choix (jeux d'acteurs et d'arguments, et arènes d'expression), avec le positionnement personnel critique et argumenté sur la controverse (6.000 et 15.000 signes maximum). voir les productions de l'année 2019-2020 des étudiants de M1 ERE.

Au choix, analyse d'une de ces controverses :

- Affiche FCPE - maman voilée

- Hijab de Decathlon

ORAL : avril 2021, de 12h30 à 16h00. L'évaluation consistera en un oral sous forme de 2tables rondes successives, correspondant aux deux controverses proposées et choisies. Chaque étudiant, dans le cadre de sa table ronde, autour d'une même controverse, argumente et répond aux questions des autres et de l'animateur. L'animateur orientera les échanges autour des points suivants :

- la problématisation de la controverse

- l'analyse au regard des logiques (civique, libérale, communautarienne, etc.), et des différentes conceptions de l'espace publique

- la vision de la complexité des jeux d'acteurs et d'arguments

- le positionnement individuel, critique, nuancé et argumenté

- la capacité de l'étudiant à répondre aux questions

- la capacité de l'étudiant à poser des questions qui ouvrent un débat aux autres étudiants

-

pour les licences : Constitution du rapport de 10 pages, en individuel ou en groupe de 2 à 3 maximum

travail en groupe recommandé mais non exigé A propos du traitement médiatique d'un évènement "laïcité" (exemple à préciser) : Expliciter la méthode employée pour définir la fenetre temporelle (un jour, une semaine, dix jours, un mois, ...) et la méthode pour seléctionner les articles à analyser (utilisation du moteur de recherche, affinage de la recherche, mots clés utilisés, etc...) et donc comment éliminer d'autres articles. Analyser les récits médiatiques en comparant les problématisations, les schémas narratifs, les argumentations, les voies et sources rapportées, les controverses signalées, les évènements du passé recontextualisés et éventuellement rediscutés,..

COURS de MASTER 2018-2021

-

Proposition de méthode d'analyse des discours de presse : entre cadres théoriques et pratiques

1.

Méthode de constitution d'un corpus de

discours médiatiques

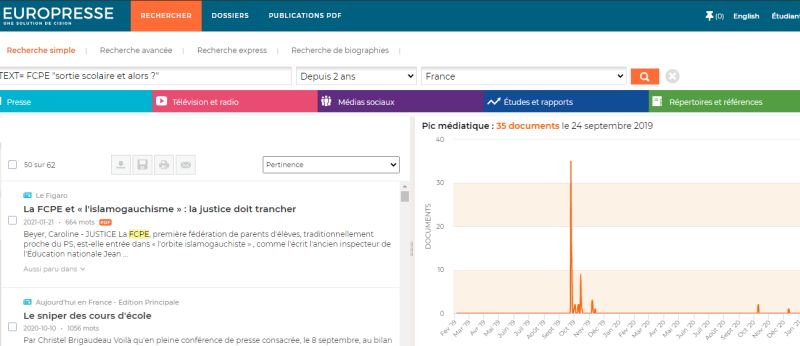

Le site Kiosko.net donne accès à la Une de la presse quotidienne

mondiale. Mais pour constituer un ensemble de textes « choisis »,

l'accès par la bibliothèque numérique aux

logiciels en ligne Factiva et Europresse

(version

classique, recherche simple)

permet de récencer tous les articles de presse depuis 1995.

Ils donnent accès à une base de données des discours

de journalistes et de commentateurs divers, à partir d'une recherche

par mots clés, sur une thématique, des supports et une fenêtre

temporelle choisie par l'enquêteur.

Consignes aux enquêteurs étudiants

: Avec

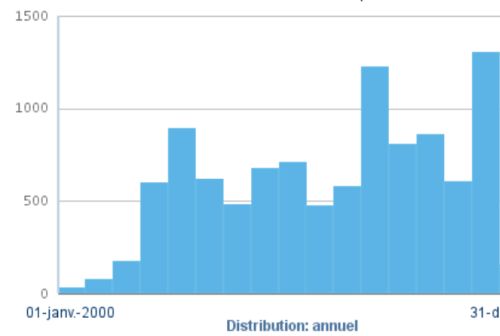

le logiciel Factiva, sur une fenêtre temporelle allant de 2000 à

2015, regarder la quantité d’articles produits par la presse

quotidienne nationale (PQN : Le Monde, Libération, Le Figaro,

La Croix, L’Humanité, Aujourd’hui en France....)

et la presse quotidienne régionale (PQR), autour de cette question

d’éducation et de formation qu’est la laïcité

; Sortir un graphique indiquant le nombre d’articles produits sur

ce thème pour la période 2000 à 2015 :

|

|

|

-

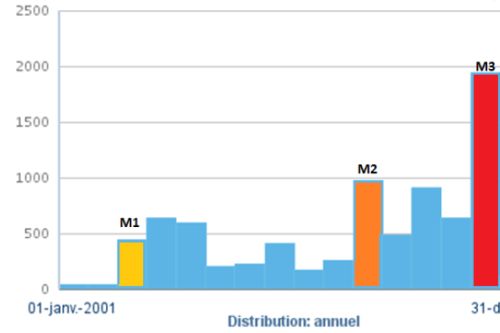

Identifiez donc les différents moments discursifs médiatiques (Moirand, 2004) à partir du graphique EUROPRESSE (version cliassique et recherche simple) de la production médiatique France sur une période de temps donnée, assez large :

-

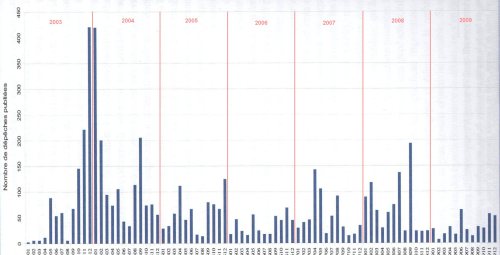

Ensuite essayez de trouver les logiques sociales et politiques qui conduisent à la production de discours et à un moment discursif médiatique.

|

EXEMPLE : en utilisant EUROPRESSE (utilisation par le bureau virtuel puis version cliassique et recherche simple), nous avons identifié plusieurs moments discursifs médiatiques sur la période 2000-2015, avec une production médiatique globale allant d'une 30aine d'articles à plus de 200 en 15 ans dans la presse quotidienne nationale.

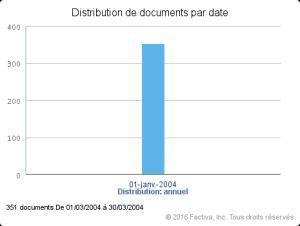

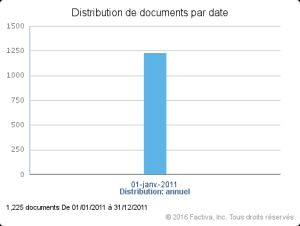

Noter que l'obtention automatique d'un graphique FACTIVA sur une période de temps inférieur à 365 jours (1 an) nécessite une élaboration à la main de l'histogramme de la production médiatique. Eexemple des graphiques ci-contre interrogeant la production de la presse quotidienne nationale (préciser les titres) sur la période du 01/03/2004 au 30/30/2004 (mars 2004) - mots clés : laïcité - 351 documents répertoriés au total ou encore sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 (année 2011) - mots clés : laïcité - 1225 documents répertoriés au total. Nous avons également interrogé la base de données Europresse pour tracer l’itinéraire de ce mot en France, et notamment son utilisation dans la presse généraliste (nationale et régionale). Les citations qui se trouvent dans nos analyses ont été extraites des articles répertoriés dans cette base. Les périodes prises en compte (moments discursifs) s'étalent entre janvier 2000 et mars 2016, date à laquelle la rédaction de nos analyses s’est terminée. |

2. Méthodes d'analyse des contenus :

Une analyse

de contenu (Bardin, 2001) est conduite sur les [...] corpus [...] Cette

analyse a pour objectif d’identifier les thèmes évoqués

par l’oratrice et les débatteurs. Il s’agit de regrouper

le corpus en fonction d’unité de sens du discours en faisant

émerger des mots clés. Cette analyse met en évidence,

les notions évoquées [...]. Elle permet d’extraire

du corpus les thèmes soulevés [...] dans leurs interactions.

Dans un deuxième temps, à l’intérieur

de chaque thème, une analyse argumentative sur

les réfutations et contre-argumentations des débatteurs

repère les moments argumentatifs clés. Ces moments sont

caractérisés par la confrontation discursive des interlocuteurs

qui construisent des réponses antagonistes à une question

(Plantin, 2005). L’argumentativité émerge lorsqu’un

discours défend une cause et qu’un autre discours soutient

une position opposée. Ces moments constituent le trilogue argumentatif

entre un discours de proposition chargé de la preuve (la justification),

un discours d’opposition amenant la réfutation, et une question

débattue à ce moment précis. Cette méthodologie

conduit à extraire la question débattue [...] au coeur de

la dynamique de l’interaction (Brossais, Panissal & Garcia-Debanc,

2013).

-

in Panissal, N. et Hubert Strouk, H. (2017). Laïcité et faits religieux : conduire des débats avec les élèves, quels dispositifs ? Éducation et socialisation [En ligne], 46, en référence à :

-

Bardin, L. (2001). L’analyse de contenu. Paris : PUF.

-

Plantin, C. (2005). L’argumentation. Histoire théories et perspectives. Paris : PUF.

Le modèle actantiel de Greimas, A. J. (1966, Sémantique structurale, Paris, P.U.F) : identification de la diversité des structures argumentatives et des strorytelling (Lits, 2010)

- Lits, M. (2010). Quel futur pour le récit médiatique ? Questions de communication, 21, 37-48.

| Il permet d'analyser et de comparer l'argumentation (lexique et raisons) dans les schémas narratifs de différents corpus de presse, par exemple vis à vis de la loi de 2004 ou encore celle de 2011, du débat de l'UMP sur la laïcité en avril 2011, ou bien la Charte de la laïcité de 2013, etc... Selon ce modèle, tout récit médiatique présentant une action peut être examiné en fonction de six composantes principales que Greimas nomme « actants ». Ces actants constituent ainsi la colonne vertébrale structurale du récit, ou le schéma narratif, du point de vue des personnages, des forces et des arguments en jeu dans le récit. Les actants ne sont pas nécessairement des êtres animés, des personnes, mais peuvent aussi être des entités abstraites, conceptuelles. Le modèle actantiel se compose d’un sujet qui part en quête d’un objet (exemple : le Ministère de l'Education nationale (sujet) publie la Charte de la Laîcité (objet)). Dans sa quête, le sujet peut rencontrer des alliés (adjuvants) qui l’aident dans sa mission, mais aussi des ennemis ou des obstacles (opposants) qui l’entravent. Le destinateur est l’instigateur, le déclencheur de la quête, alors que le destinataire est celui qui bénéficie en dernier ressort de la mission accomplie par le sujet. |

||

|

Une analyse quantitative de contenu avec le logiciel d'analyse de base de données Modalisa peut permettre de préciser les caractérisitiques de la couverture médiatique (temporalité, spatialité, domaine scénique, etc...) d'articles portant sur une question socialement vive choisie. Le logiciel Alceste peut également être utile pour une analyse lexicale. Proposition d'une grille d'analyse des discours médiatiques sur un thème donné

|

3. Une grille de lecture des discours sur la laîcité: les différentes conceptions de la place des religions dans l'espace publique (Habermas, 2008).

L'approche de Jean Bauberot (2015, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas). Voir Article dans le Monde du 6 novembre 2019 : Jean Bauberot : La laicité n'a pas pour fin la neutralisation du religieux dans la sphère publique, pour une culture historique et juridique de la laïcité.

Sur la différence en sécularisation et laicité, voir :

-

l'article de la quebécoise Lefebvre, S. (2012). L’approche québécoise, entre laïcité et sécularité. Histoire sémantique d’un débat. Dans M. Estivalèzes et S. Lefebvre (dir.), Le programme d’éthique et culture religieuse : De l’exigeante conciliation entre le soi, l’autre et le nous (pp. 85-110). Québec : Presses de l’Université Laval.

le

but de ce chapitre est de discuter la différence sémantique

et culturelle entre la laïcité, d’une part, et le séculier

et la sécularisation, d’autre part, comme concepts

structurants des approches sociales et politiques différenciées

du rapport à la religion, notamment à l’école

[...] Le québec propose le concept de laïcité

ouverte en tant que cadre normatif de sa proposition d’un

enseignement culturel de la religion. [...] Ce concept favorise

le respect de l’égalité entre les cultes, la prise

en compte des droits fondamentaux de la personne tels qu’interprétés

généralement au Québec, et la prise en compte de

la religion comme dimension culturelle importante, traitée dans

une matière scolaire précise. [...] On juge essentiel dans

le Rapport Proulx de qualifier cette laïcité, qui se veut

non antireligieuse, par l’adjectif « ouvert » :"Nous

en sommes venus à la conclusion qu’il convient maintenant

de réaménager la place de la religion à l’école

dans une nouvelle perspective. Cette perspective est celle de la laïcité

ouverte. Dans le cadre d’une école inspirée par les

valeurs communes des citoyens, cette perspective fait place à un

enseignement culturel des religions et des visions séculières

du monde ".

[...]

sur le plan étymologique et historique, le concept de laïcité

est porteur d’un sens anticlérical et émancipateur

de la religion, qui paraît peu pertinent pour la plupart des pays

européens (Trigg, 2007). Il impliquerait une perspective

conflictuelle dans laquelle plusieurs cultures nationales occidentales

ne se reconnaissent pas. Dans le cas de l’adoption du concept en

langue française, on tentera de surmonter ce problème en

la qualifiant d’ouverte ou positive.

Françoise Champion observait en Europe deux mouvements très

différents d’émancipation des sociétés

à l’égard de la religion, celui de laïcisation

et celui de sécularisation. Il s’agit, selon ses termes,

de «logiques idéales-typiques différentes en pays

de tradition catholique dominante et en pays de tradition protestante

dominante» (Champion, 1993). Elle notait que la différence

s’enracine dans la langue elle-même, puisque les pays catholiques

font usage des concepts de «laïcité» et «laïque»,

quasiment inconnus en pays anglo-saxons et germaniques, ceux-ci utilisant

les mots renvoyant au concept de sécularisation : secular, secularism,

secularity [...] La dynamique de sécularisation s’avère

très différente, puisque les églises protestantes

issues de la Réforme ne se posent pas dans l’ère contemporaine

comme rivales de l’État, mais comme institutions au sein

même de l’État. Elles tiennent des rôles bien

définis et la sécularisation signifie plutôt l’affaiblissement

de la signification de ces rôles. [...].

Il s'agit de distinguer

entre la laïcité qualifiant l’État, et la sécularisation

concernant le champ socioculturel. [...] En faisant la distinction entre

la sécularisation comme processus

socioculturel, et la laïcité

comme processus de séparation entre l’État et la religion,

on prend une distance du monde anglo-saxon et germanique, qui distingue

quant à lui plutôt les divers niveaux de sécularisation,

sans utiliser un autre terme pour désigner la séparation

entre politique et religion.[...] : le niveau étatique (différenciation

des sphères politique et religieuse notamment), le niveau des croyances

et des pratiques (où s’observe ici et là un déclin),

le niveau de la société civile et sociale (privatisation)

(Casanova, 1994).[...] dans la langue anglaise, il arrive qu’on

adopte le concept de laicization pour qualifier le processus étatique

précis de séparation.

- l'article de Baubérot, J. (2013). Sécularisation, laïcité, laïcisation. Empan, 90(2), 31-38.

le processus de sécularisation peut être schématiquement défini comme « le passage d’une culture religieuse », plus ou moins socialement englobante, à « une croyance religieuse », où la religion s’est transformée en un sous-système culturel livré au choix privé et existentiel. Le processus de laïcisation concerne avant tout la place et le rôle social de la religion dans le champ institutionnel, la diversification et les mutations de ce champ en relation avec l’État et le politique (et avec la société civile, la citoyenneté et maintenant les questions de genre). Il induit une dissociation du champ politique comme instance de pouvoir (avec son aspect d’obligation et de coercition) et du champ religieux comme une instance d’autorité parmi d’autres. Contrairement à la notion de pouvoir, celle d’autorité n’est pas liée à la possibilité de coercition. Pour s’exercer, l’autorité nécessite une démarche volontaire d’intériorisation de celui qui la reçoit. Dès lors, la laïcisation « introduit dans le politique une mise à distance institutionnelle de la religion dans la régulation globale de la société. Cette régulation se trouve traduite dans l’univers juridique?" (Milot, 2002). Ainsi l’étude du processus de laïcisation s’intéresse aux rapports de différentes institutions avec la religion, aux phénomènes de transferts et de mutations, à la façon dont les institutions interagissent entre elles, en lien avec les mutations de l’État et de la société civile.

Au cours du temps et de l’histoire française, plusieurs modèles se sont confrontés (rapports de force) entre différents acteurs sociaux, qui font aboutir un modèle par rapport à un autre. Le modèle dominant devient alors la définition de la laïcité qui va être défendue politiquement et médiatiquement, à un instant donné de notre histoire.

Actuellement, Bauberot estime que c’est le modèle de la laïcité identitaire qui semble dominer et dont on peut voir les premiers engagements politiques avec lez président Sarkozy en 2007, sous l’expression de laïcité positive : il s’agit de défendre et de reconnaître que la France a des racines chrétiennes, que la religion catholique fait partie des racines françaises, contrairement à tous les autres cultes religieux. Et la seule religion qui peut être compatible avec la démocratie française, c’est la religion catholique. Tous les autres cultes deviennent donc incompatibles avec ce modèle culturel français. Les lois de 2004 et 2010 sur le port des voiles ont été des interdits contre des apparences et des signes propres à l’islam. Mais cette laïcité identitaire dominante actuellement est chargée d’un paradoxe : elle limite la liberté religieuse en invoquant un principe d’égalité des sexes.

Pour Baubérot, ce modèle coexiste avec 6 autres modèles, 6 autres façons de voir la laïcité. Chacune de ces sept conceptions articulent deux principes et deux moyens d’y arriver. Chacune de ces conceptions repond aux questions : Quelle place donne-t-on aux croyances et aux pratiques religieuses dans l’espace public et quelle gestion en fait l’Etat ?

D'après le compte-rendu de lecture de par Matthieu Adam (2015) : Jean Baubérot, historien et sociologue, fondateur de la sociologie de la laïcité, propose une étude socio-historique de la laïcité à partir d’idéaux-types inspirés de la sociologie wébérienne. Les catégories qu’il utilise se basent sur l’analyse et l’imbrication des quatre éléments, 2 principes et 2 moyens : la liberté de conscience (et la liberté de religion), l’égalité des droits sans condition religieuse (le principe de non-discrimination), la séparation des cultes de l’État et la neutralité de l'Etat.

PRINCIPES |

Liberté

de jugement, de conscience (et la liberté de religion) |

Egalité

des droits et des sexes, non discrimination |

MOYENS

|

Séparation

de l’Eglise et de l’Etat |

La

neutralité de l’Etat |

Sa démonstration invite à un exercice de sociologique critique, […] une cartographie des représentations de la laïcité dont le spectre s’étend de la laïcité anti-religieuse à la laïcité concordataire, c’est-à-dire un système dans lequel les cultes sont reconnus et qui n’impose pas la laïcisation de l’école publique. Pour contrer l’idée du «modèle français de laïcité», il utilise la notion de «laïcité dominante». La laïcité dominante est le produit du rapport de forces entre les acteurs sociaux et les partisans des différentes représentations. C’est « la définition socialement légitime de “la” laïcité à un moment donné, celle à laquelle chaque acteur doit se référer, même quand il la critique. Cette définition sociale implicite constitue un enjeu politique et médiatique fort, et aboutit à un discours qui prend valeur de certitude » (p. 16).

Le recours aux classifications idéales-typiques permet à Bauberot de pointer les évolutions historiques des modèles de laïcité, dont certains étaient dominés en 1905 et sont aujourd’hui dominants, et vice-versa. Cette méthode donne à comprendre à quels endroits se situent les « nœuds » des conflits autour des moyens d'application des principes de la laicité, c'est à dire la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et de la neutralité de l’État (voir tableau ci-dessus).

Les 7 laïcités françaises de Jean Bauberot (2015)

Avant

1905, deux conceptions de la laicité s'opposent :

1. Laïcité antireligeuse, appelant une intervention

de l’État contre la religion : les catholiques sont un danger

politique et social donc dans leur modèle laïque pas de place

pour la religion. Cette conception a été contre l’autre

extrême :

2. la laïcité gallicane, qui trouve son origine

dans la politique religieuse des rois de France, très attachée

au catholicisme, dans laquelle l’état va contrôler

et privilégier les pratiques religieuses considérées

comme éclairées (catholicisme en France ou islamisme en

Turquie), tout en précisant que la liberté religieuse des

individus doit se manifester de manière discrète dans l’espace

public.

En

1905, deux autres conceptions (laïcité libérale et

laïcité accomodante) insistent sur la neutralité ou

la non-intervention de l’État, ainsi que sur le caractère

laïque de la législation, victorieuses en 1905 et dominées

aujourd’hui. Elles vont être proposées en alternative

aux deux précédentes, considérées comme non

pacifistes, et tous les débats vont porter sur deux conceptions

séparatistes (séparer l’Eglise et l’Etat) mais

elles ne sont pas d’accord sur la manière de le faire.

1. La laïcité libérale libérale et individualiste

considère que la religion est une affaire personnelle, qu’il

faut laisser la liberté religieuse aux individus, mais que l’Etat

doit être indifférent à la religion (conception portée

par Ferdinand Buisson).

2. En face, il y a Jean Jaurès (qui l’emportera dans les

débats de 1905), et la conception accomodante et inclusive,

qui considère que la liberté religieuse est personnelle

mais aussi collective (institution) et donc on ne peut pas être

indifférent à une institution religieuse en tant qu’Etat.

Jaurès demande d’avoir du respect pour cette institution

et par cette intermédiaire d’arrêter la guerre entre

les deux Frances. Il demande la séparation de l’Eglise et

de l’Etat, mais le respect mutuel pour pacifier (laïcité

de la gauche historique).

En 1919 : la laïcité concordaire s'installe : l’état n’est pas séparatiste sur ce territoire, et il finance et reconnaît des cultes. Il accorde des cours de religion dans les écoles publiques. L’Alsace-Moselle est régie par un « droit local » différent du reste de la métropole qui spécifie notamment un type de rapport différent entre l’État et les religions. En Alsace-Moselle, les lois de 1882 (laïcisant l’école publique) et de 1905 (séparation des Églises et de l’État) ne s’appliquent pas. Ce qui était au départ un système transitoire est finalement demeuré une exception nationale, pour des raisons historiques mais aussi politiques... (voir controverse de 2012 dans le journal Le Monde, ci-dessous).

Discutée

après la 2nde guerre mondiale, puis dans les années 1990

et 1996, la laïcité ouverte propose la défense

des croyances contre l’athéisme, en reconnaissant que la

religion a une utilité sociale par les valeurs qu’elle porte.

Elle mérite même d’être consultée par

l’Etat pour les prises de décision. L’affaire du mariage

pour tous supposerait d’ajouter dans la constitution la loi

« naturelle ».

En 2007, la laïcité identitaire distingue

les religions de souches contre les religions « importées

».

- 1. Discours sur la laicité concordaire dans Le Monde, rubrique Point de vue, février 2012.

Consignes : Comparer les argumentaires des deux articles et groupes d'acteurs à propos du concordat d’Alsace-Moselle, et identifier quelle conception de la laïcité est portée par les auteurs de ces deu tribunes ?

|

|

Rappel de ce qu'est le concordat d’Alsace-Moselle et une question : qu'est-ce qui empêcherait l'état français de supprimer le Concordat ?...

|

|

Il y a donc confrontation de deux visions de la place donnée à la religion dans l’espace public par l’Etat, entre une vision accommodante du Maire de Strasbourg, et vision strictement républicaine du collectif d'universitaires de Strasbourg et de Metz.

Critique de la méthode : Signalons ici les normes de mise en scène médiatique du débat, qui transforme la controverse en polémique ou querelle (Jeanneret, 2010) et masque la nature complexe de l'affaire et du débat, en le bipolarisant. Dans cette logique, il semble donc important d’identifier les problématisations faites par et dans les médias (constructivisme journalistique, Delforce, 2004) autour d’une question éducative présentée comme controversée, ici l'existence de la laicité concordaire en République.

-

Jeanneret, Y. (2010). Une volonté de savoir au crible d’une querelle médiatique. Communication et Langages, 166(4), 75-99.

-

Delforce, B. (2004). Le constructivisme :une approche pertinente du journalisme. Questions de communication, 6(2), 111-134.

- Laicité : résultat d'une interrogation sur les valeurs

Les valeurs interviennent dans les jugements de valeurs (je juge qu'il est préférable de faire ceci, plutot que cela). Kant a tenté de chercher le lien entre morale et raison. Mais si je juge moralement, ce n'est pas au nom de l'efficacité, ni au nom de la connaissance : c'est beaucoup plus qu'une question de connaissance. Coq (2003) énonce quelques particularités de la valeur : La valeur ne s'identifie pas à un mot : il y a une polynomie de la valeur. Toutes les valeurs au nom prestigieux (amour, liberté, justice, etc...) sont souvent en conflit entre elles. L'individu est créateur de valeur, dans les situations concrètes, mais il ne s'en rend pas compte car la valeur est médiatisée par autrui et il y a donc nécessité de l'autre (par exemple une situation peut ne pas m'apparaitre injuste mais l'autre peut me communiquer qu'elle est injuste, et me contaminer). La valeur nécessite donc un travail de la raison appliquée à l'éthique, que l'éducation doit prendre en charge et tenter d'ancrer dans les esprits par raison et liberté.

La naissance de la philosphie grecque correspond au recul de l'omnipotence des récits mythiques, avec la naissance d'un discours rationnel sur le monde puis d'un questionnement sur le sens de nos activités dans l'Antiquité. L'Occident par la suite s'est construit dans la mouvance du christianisme dans sa phase constantinienne. La religion, tutrice de la société occidentale, va subir le choc de la sécularisation, avec l'émergence d'une société pour laquelle la religion ne peut plus se poser comme système englobant toute la culture.

Coq (2003) montre donc que la notion de valeur émerge en même temps que celle de la laicité quand du fait du recul de l'hégémonie catholique, avec l'affirmation de l'athéisme et de l'agnosticisme, il parait nécessaire de poser une réflexion morale autonome par rapport au christianisme. Très vite s'impose alors une notion moderne de la valeur indépendante de la foi religieuse et de la référence au divin. La notion de valeur est donc laique par définition. L'Evangille n'a pas besoin de valeurs mais des valeurs reconnues et vécues inépedamment de la référence religieuse : elles sont en harmonie avec la parole évangélique, peuvent susciter l'adhésion par le croyant. Ainsi, dans l'Evangile de Saint Matthieu, la fin présente un récit du jugement dernier, et le Christ dit aux élus : "j'avais faim, vous m'avez donné à manger, ... vous m'avez vétu...". Les élus lui répondent : "mais nous ne te connaissions pas !". "Certes, mais en le faisant aux humains les plus dépourvus, c'est à moi que vous le faisiez.". Le texte dit donc aux croyants : prenez en charge l'humanité, comme si vous ne connaissiez pas la foi, en vous dévouant à la justice, à la solidarité, à l'universel.

Coq distingue trois niveaux de sens donné à la laicité. C'est d'abord un cadre neutre de coexistence d'une pluralité de religions, de cultures, de philosophies, dans une société moderne. Il y a donc une neutralité du cadre social. Mais comment accueillir cette pluralité ? La laicité se solidarise alors avec une configuration de valeurs : la tolérance qui est une valeur de fin de guerre (on se supporte même s'il n'y a pas d'amitiés). Il faut donc y rajouter l'ouverture à l'autre, la reconnaissance dans son altérité, l'amour du dialogue. Il faut y rajouter également la liberté de conscience et la liberté religieuse. Pour fonder le premier niveau de sens, il faut donc ajouter un ensemble de valeurs. Au troisième niveau, elle devient une forme originale d'institution de l'espace social, avec deux principes jumeaux : l'autonomie d'une société démocratique (vis à vis du sacré, du religeux surplombant) et la distinction entre les institutions de la société et celles de la religion (ce que l'histoire a appelé la séparation avec dans la loi de 1905, l'article 4 reconnaissant aux religions le droit à une organisation propre : même si elles ont un statut privé, les religions ne sont pas interdites d'expression et de visibilité dans l'espace public).

Pour le chrétien Kant, l'éthique et l'exigence morale se déduisent de la raison pratique, et non de la foi religieuse. La morale se déduit de la raison présente en toute personne. La morale laïque est celle dont tout humain peut reconnaitre la validité, qui rejoint l'expérience commune de tout homme, par delà les options métaphysique ou religieuse. Au delà des divergences sur le sens fondamental de l'existence, il serait donc possible de dégager des critères éthiques communs qu'on pourrait demander à tout homme d'admettre, parce que ces critères et ces valeurs proviennent de la raison commune de l'humanité, raison identique quelles que soient les différences culturelles ou religieuses. Cette raison commune est définie par une universalité de droit, par une principe d'unité pour l'humanité, un idéal que tout humain peut retrouver en lui-même, par la raison. L'entreprise kantienne qui fonde la valeur sur la raison crédibilise la possibilité d'une morale laique, de valeurs acceptables universellement.

La morale a une source personnelle car elle nait des choix les plus fondamentaux de la personne, d'un élan de liberté vers un idéal. Mais elle a également une source liée à la contrainte sociale qii génère une morale commune. Jules Ferry se réfère à la morale de nos pères, en considérant que les grandes traditions spirituelles ont déposé dans les sociétés une moral commune, une morale traditionnelle qui a quelque chose d'universelle, independamment de la foi religieuse. Dans l'histoire d'une civilisation, une valeur émerge, par exemple la notion de respect et de dignité de la personne humaine, dans la Bible. Elle peut dévenir une référence commune si des humains qui divergent sur la foi la reconnaissent comme leur appartenant également. Le pluralisme de la société laique est donc compatible avec l'existence de valeurs communes fondées de manière multiple. Les valeurs communes se nourrisent donc d'un certain nombre d'idées sur l'humanité : elles s'intègrent dans une civilisation.

Mais des valeurs communes ne sont pas automatiquement universelles (exemple des valeurs de la République qui ont jusitifé les conquêtes coloniales...). Depuis la fin de l'ère coloniale, tout ce qui est universelle dans les valeurs communes est rejeté, avec une haine du collectif, de la nation, de la mémoire commune, avec l'éloge et la valorisation de la pluralité et de la diversité. Mais les valeurs communes sont à la fois universelles et particulières. La survie des valeurs communes dépend de l'éducation, en apprenant à argumenter sur le terrain éthique, en apprenant à identifier les enjeux des valeurs dans sa vie personnelle, en donnant la conscience des valeurs essentielles. L'éducation morale doit d'une part aider à la construction d'un engagement moral personnel fondé sur la liberté, et d'autre part, construire la reconnaissance des valeurs communes.

Avec l'émergence des sociétés pluralistes à la fin du XXeme siècle, Vandamme (2013) estime que neutralité et laïcité sont deux exigences de l'Etat. La neutralité permet de défendre la liberté des individus (libéralisme politique) face au pluralisme de conceptions de la vie bonne et contre le communautarisme politique. L'impartialité permet de neutraliser les diverses revendications pour un unique modèle de vie bonne, et d'exprimer un égal respect de différentes conceptions de la vie bonne et des libertés individuelles (laicité).

Mais comme il existe différentes conceptions de la vie bonne, Vandamme propose de distinguer le bien et le juste, le privé et la raison publique, pour fonder une morale commune. Pour Vandamme (2013), l'éducation morale passe par l'apprentissage du décentrement et de l'argumentation morale fondée sur la raison, avec neutralité et impartialité morale, en respectant les conceptions raisonnables de la vie bonne. Mais ces conceptions étant multiples, il faut dintinguer les conceptions privées du bien (comment devons nous vivre ? chargées de préjugés et de biais positionnels) et les conceptions publiques de ce qui est juste (comment devons nous vivre ensemble ? fondées sur la raison publique). La norme actuelle du juste est celle des droits de l'Homme qui reconnait une égale dignité à chaque individu et ne privilégie personne au détriment des autres (impartialité). Cette norme suppose de donner la parole à tous et de donner les droits à chacun de participer aux affaires publiques et d'agir. Cette citoyenneté démocratique est donc normative puisqu'il s'agit de sélectionner les normes les plus justes possible et d'émettre un jugement moral décentré sur les exigences de vivre ensemble. La quete collective d'impartialité et de neutralité morale suppose une éthique collective de la discussion, fondée sur l'exercice de la raison, en admettant la possibilité de se tromper, qu'autrui possède une vérité que l'on ignore ou qu'acun des 2 ne la possède. La neutralité refuse le relativisme moral et privilégie un réalisme moral sur les questions de justice. L'impartialité fonde la moralité de ce qui est juste par l'investissement de tous dans le processus démocratique et par une attitude de décentrement.

Eduquer à la morale laique suppose de donner une place importante à l'actualité des débats politiques et moraux. Ce présentisme pour l'étude d'affaires et de controverses permet de remettre les débats dans le contexte sociohistorique mais aussi de revenir sur le présent avec de nouvelles questions, dans un démarche de découverte et de compréhension de l'ordre social qui caractèrise la sociologie pragmatique ou sociologie des épreuves (Barthe et al., 2013), en s'intéressant et en prenant au sérieux les critiques et les justifications d'action des acteurs eux-mêmes. Cette forme éducative fondé sur l'enquete sociale, en rupture avec la forme scolaire traditionnelle, contribuerait à une éducation au décentrement susceptible de favoriser l'engagement démocratique citoyen (hypothèse travaillée dans Urgelli et Godin, 2021, par la promotion des pédagogies critiques de l'enquête et de cartographie de controverses à propos d'une question vive). Cela suppose, comme le précise Hervé (2019) une approche pédagogique ouverte, une attitude de procognotion, et un effort reflexif par le décentrement que suppose l'enquête.

Cet effort de problématisation d’une controverse fait appel [...] à ce que Chevallard & Ladage (2010) appellent une attitude de procognition (« je ne sais pas, mais je cherche à savoir »), plutôt qu’une attitude de rétrocognition (« je ne sais pas, mais je devrai le savoir »). En effet, ce sont les besoins propres à l’exploration de la controverse qui vont faire émerger les connaissances nécessaires à son étude. Des connaissances acquises peuvent être mises à profit, et il va falloir en construire de nouvelles, spécifiques au problème abordé et à la manière de l’instruire. In Hervé, 2019, p.174.

- Vandamme, P. (2013). Quels fondements philosophiques pour l'enseignement de la morale laïque ? Pour une éducation au décentrement. Revue française de pédagogie, 182(1), 107-116.

- Barthe, Y., de Blic, D., Heurtin, J., Lagneau, É., Lemieux, C., Linhardt, D .. & Trom, D. (2013). Sociologie pragmatique : mode d'emploi. Politix, 103(3), 175-204.

- Hervé,

N. (2019). L’enquête

dans la cartographie des controverses : principes pour une adaptation

dans l’enseignement secondaire. Dans : Jean Simonneaux éd.,

La démarche d'enquête: Une contribution à

la didactique des questions socialement vives (pp. 171-187).

Dijon cedex, France: Éducagri éditions.

-

Différences logiques d'action laïque chez les professionnels de l'éducation (inspecteurs, chefs d'établissement, enseignants)

Voir Vivarelli, C. (2014). Quand les responsables se soucient des conséquences : l’application pragmatique de la laïcité à l’école. Migrations Société, 155(5), 181-192.

"Les pratiques professionnelles des acteurs scolaires sont traversées par une tension entre, d’un côté, l’impératif de neutralité et le respect des règles et des lois inhérentes aux principes de laïcité qui leur sont imposés en tant que représentants de l’État et, de l’autre, le souci de faire preuve de pragmatisme et de s’adapter aux caractéristiques de la réalité scolaire quotidienne".

Deux logiques d'action et de justification (civique ou libérale) et deux principes éthiques sont mises en évidence. Ces logiques d'action fondées sur ces principes éthiques renvoient "à la problématique du sens donné à l’institution scolaire. Elle est considérée comme la clef de voute du projet républicain en tant qu’instance étatique dédiée à la formation de la citoyenneté universelle d’un côté, [logique civique fétichiste vis à vis des principes laïques fondée sur une éthique de la conviction] et comme une école ouverte au pluralisme et perméable à la société civile de l’autre [logique pragmatique libérale fondée sur une éthique de la responsabilité]".

- Derouet J.-L. (2000). L'école dans plusieurs mondes. Bruxelles : De Boeck Université.

ETHIQUE DE LA RESPONSABILITE : On constate une "prédominance d’une régulation “conséquentialiste” des manifestations religieuses de la part du personnel encadrant", ce qui témoigne d’une "application de la laïcité reposant sur les principes de l’éthique de responsabilité, qui se caractérise par "une attention portée aux effets de l’action choisie et par l’adéquation entre les moyens de l’action et les buts recherchés", une éthique du succès (Weber, 1959) qui favorise le pragmatisme et le compromis, "par l’attention aux moyens dans une double perspective : en ce qui concerne leur efficacité pratique, opératoire (car c’est bien la fin qui justifie les moyens), d’une part, en ce qui concerne les conséquences, d’autre part". La prédominance d’une éthique de responsabilité, fondée sur une rationalité pragmatique et “conséquentialiste” traduirait, comme le suggèrent certains philosophes, la montée en légitimité d’un ordre politique et social post-moderne, marqué par le pluralisme, le relativisme et le pragmatisme, et fondé sur une éthique de la discussion et de la négociation, où « une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont d’accord (ou pourraient l’être) en tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette norme ».

- Arnaud, A.-J. (1990). Repenser un droit pour l’époque post-moderne. Le Courrier du CNRS, 75, 81-82.

- Habermas, J. (1999). Morale et communication : conscience morale et activité communicationnelle. Paris: Flammarion, 212 p. (voir p. 84).

- Weber, M. (1959). Le savant et le politique. Editions Plon.

ETHIQUE DE LA CONVICTION : Cette éthique contraste typiquement avec une éthique de conviction qui repose, quant à elle, sur une rationalité axiologique. Ici, la motivation de l’acteur pour agir n’est pas orientée en fonction des effets de l’action choisie, mais porte sur la normativité des moyens de l’action, en d’autres termes sur la congruence entre les actions et le système de valeurs plus généralement défendu. Ainsi, les acteurs scolaires régulent les manifestations religieuses en fonction d’une représentation spécifique de la laïcité qui renvoie tantôt à une acceptation libérale, tantôt à une interprétation néo-républicaine, qui assimile la laïcité scolaire à une injonction de privatisation du religieux.

-

Quelques mots à propos du sociologue allemand Max Weber (1894-1920)

- Weber, M. (2003, 1919). Le savant et le politique. Une nouvelle traduction. Paris : La Découverte.

- Dortier, J. (2013). Max Weber - La rationalisation du monde. Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, 30(3), 11-11.

Pour Weber, la société est le produit de l'action des hommes : ils agissent en fonction de valeurs, de motifs et de calculs rationnels. Selon lui, c'est le processus de rationnalisation qui a transformé les sociétés occidentales. Expliquer le social, c'est rendre compte de la façon dont les hommes orientent leurs actions par la rationnalisation. Cette conception du monde social le conduit a étuduer l'articulation entre les rationnalités qui sous tendent les croyances, et les logiques d'action qu'elles engendrent. La rationnalisation de la pensée s'exprime à travers l'essor des sciences et des techniques, le développement du droit, des techniques comptables, de la gestion, produisant un désenchantement du monde (Weber parle de "démagification" ou de "désensorcellement" du monde), qui va transformer de l'intérieur les religions. Le processus de rationalisation de la religion a conduit à un recul de la croyance magique au profit de l'éthique (conduite de vie), et c'est ce mécanisme interne à la religion qui serait à l'origine de la rationnalisation du monde occidental (Dortier, 2013).

On accorde à cet auteur la distinction, voire l'opposition, entre éthique de la conviction et éthique de la responsabilité dans la conférence "la profession et la vocation de politique", qu'il prononça à Munich le 28 janvier 1919, peu de temps après le révoluition de novembre 1918, et un après sa première conférence intitulée "la profession et la vocation de savant", conférences toutes deux organisées par l'Association des Etudiants libres de Bavière.

|

Signalons que dans cette conférence, il précise d'abord trois qualités essentielles et décisives pour un homme politique : 1. la passion au sens de l'attachement passionné à la cause, 2. le sentiment de responsabilité à l'égard de cette cause, et 3. la distance à l'égard des choses et des hommes (ce qu'il appelle le coup d'oeil). Pour Catherine Colliot-Thelène, auteure de la préface de la traduction de 2003, l'éthique de conviction est une attitude uniquement soucieuse des principes et indifférente aux conséquences de l'action, ce qui a bien quelque chose à voir avec l'expression "agir par conviction". Dans la préface, elle précise que pour comprendre précisèment la différence exacte entre les 2 éthiques de Weber, il faut garder en mémoire les pages passionnées (p.182 et suivantes) que l'auteur consacre à la cause au service de laquelle l'homme politique authentique engage sa responsabilité. L'éthique de la conviction n'implique pas l'absence de responsabilité, ni l'éthique de la responsablité l'absence de conviction. Mais il y a une opposition profonde entre l'action qui se règle sur la maxime de l'éthique de la conviction (en termes religieux:" le chrétien agit selon la justice et il s'en remet à Dieu pour le résultat"), et celle qui se règle sur la maxime de l'éthique de la responsabilité selon laquelle l'on doit assumer mes conséquences prévisibles de son action (Weber, 1919, p. 192-193). Weber conclue sa conférence en disant que ces deux éthiques ne sont pas des contraires absolus mais elles se complètent l'une l'autre, et c'est ensemble seulement qu'elles constituent l'homme authentique, celui qui peut avoir la "vocation pour la politique" (p.204). Weber prolonge son analyse en rappellant que quiconque veut faire de la politique doit être conscient de l'existence de paradoxes éthiques et de la responsabilité qui est sienne au regard de ce qui peut advenir de lui même sous la pression de ces paradoxes. Il considère que le monde est éthiquement irrationnelle, ce qui a été la force motrice de tout le développement des religions. Pour atteindre des fins qui sont bonnes, on est obligé, dans de nombreux cas, de s'accommoder de moyens douteux ou, au moins dangereux d'un point de vue moral, ainsi que de la possibilité, voire de la probabilité de conséquences accessoires mauvaises. Et aucune éthique au monde ne peut dire quand et dans quelle mesure la fin bonne du point de vue moral sanctifie les moyens et les conséquences accesoires moralement dangereux. (p.193). |

-

Exercice d'application et de discussion de la clé de lecture de Vivarelli : On travaille sur des situations d'aménagements informels du religieux en contexte scolaire, avec deux types d'éthique qui guident les pratiques professionnelles, selon Vivarelli (2014).

-

S4. Le responsable libéral : Un chef d’établissement décide de mettre à disposition des élèves voilées, une salle leur permettant de se changer à l’intérieur de l’établissement. Ce compromis apparait comme un moyen efficace de s’assurer de la bonne application de la loi de 2004 (Circulaire n°2004-084 du 18-5-2004).

-

S2. Le convaincu libéral : Un chef d’établissement décide de la mise en place d’un menu halal à la cantine, en tant que symbole des valeurs de reconnaissance de la citoyenneté musulmane, de l’égalité de traitement des citoyens indépendamment de leur confession, et de la liberté de conscience et de culte.

-

S1. Le responsable civique : Le chef d’établissement refuse la mise à disposition d’un menu halal à la cantine, qui aurait pour conséquence de tenir compte, au nom de l’objectif d’égalité de traitement des élèves dans le système scolaire, de toutes les autres demandes alimentaires, diversité de l’offre alimentaire que le système scolaire ne pourrait contenter.

-

S3. Le convaincu civique : Le chef d’établissement refuse d’aménager le cross scolaire en dehors de la période du ramadan, car la prise en compte de la pratique religieuse des élèves lui apparait contraire à son système de valeurs, la religion se devant de rester en dehors de l’école.

CONTROVERSES SUR LA LAICITE DANS LES MEDIAS : Etude de quelques moments discursifs

-

3. Etude d'un moment discursif : débat télévisuel du 20 mars 2017 sur LCI et TF1, entre 5 candidats à la Présidentielle française.

Analyse du discours des candidats à la question du journaliste sur la laïcité avec 1 min de réponse par candidat (video entre 00h53min40 et 01h04min20). L’objectif est de catégoriser les différentes conceptions politiques de la laicité. Le journaliste

déclare qu’il y a dans l’espace politique deux

conceptions de la laïcité : stricte ou accommodante

(approche médiatique par le faux dilemme)

: |

Le principe de laïcité est invoqué lors d’évènements sociaux pour contrôler le vivre-ensemble. Il est invoqué pour soutenir des valeurs comme la liberté, la solidarité, pour protéger et intégrer (selon les candidats). Il est mobilisé pour lutter contre les communautarismes.

Un premier point semble diviser les candidats : le Concordat Alsace-Moselle (Région française où il y a un lien étroit entre religion et État), mais aussi l’extension de la loi de 2004 à tout l’espace public (souhait de certains candidats). Il y aurait donc des sens et des applications différents d’un même principe en fonction des espaces et des contextes. Le principe est utilisé pour donner un sens à la place d’une religion dans la société française et dans l'espace public. Le principe est également utilisé pour donner un sens à la place de la femme et à ses libertés dans la société. Derrière les prises de positions, il y a différentes représentations de l’espace public et de ses frontières avec l’espace privé.

- Voir Habermas, J. (2008). L'espace public et la religion: Une conscience de ce qui manque. Études, 10(10), 337-345.

L’ensemble de ces positionnements politiques dépendent assez peu du parti politique. Que ce soit la laïcité républicaine (stricte) ou la laïcité libérale ou d’accommodement, on retrouve ces deux conceptions dans les cinq discours. La classification bipolaire donnée par le journaliste ne fonctionne pas complétement : il y a des interprétations, des hybridations politiques et contextuelles, en lien avec des affaires sociopolitiques historiques prises comme témoignage et support d'argumentation et de justification.

Un

travail de catégorisation a été réalisé

par un sociologue et historien des religions, Philippe

Portier, cité dans un article du Monde, rubrique Société,

du 11 avril 2017. Selon lui, dans le contexte de l’élection

présidentielle de 2017, trois positionnements se dégagent

:

• Fillon et Le Pen : laïcité identitaire se

référant à l’identité chrétienne

de la France et à son identité musulmane

• Macron et Hamon : laïcité accommodante

• Mélenchon : laïcité séparatiste

qui ne s’accommode d’aucune relation entre le public et le

privé (abrogation des lois du Concordat dans son programme)

- Affaire Lautsi : présence de crucifix dans les salles de classe (Italie, 2002-2011) : logique nationale et logique européenne

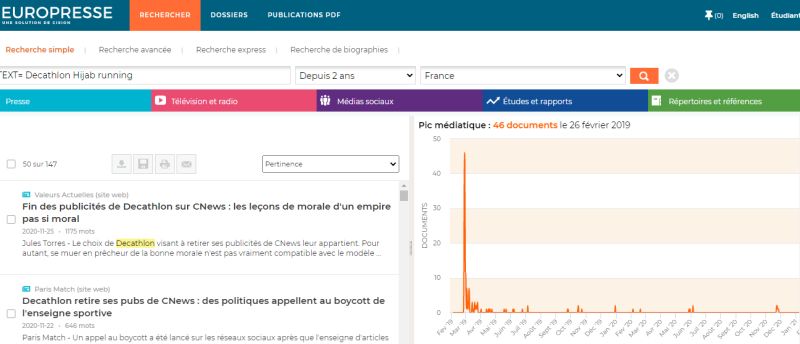

- Affaire du Hijab de Décathlon (26 février 2019 - 02 mars 2019) - voir sujet examen - mai 2019

Entre législation, liberté inclusive, féminisme, et marketing (consommateurs musulmans), entre logique civique, logique libérale et logique marchande ? Twetter comme espace socio-numérique de controverse. Analyser les adjectifs utilisés dans la presse pour qualifier le Hijab (« cagoule », « cacher son visage », vétement de « mode islamique », etc.). Dans le texte prescrit des Jeux Olympiques : «Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique». L'IFAB déclare que le voile est "un signe culturel et non religieux", ce qui lui permet de contourner le règlement du CIO interdisant toute démonstration religieuse. |

-

La diffusion d’une affiche de campagne de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) (AFP, 22 septembre 2019) :

Laicité à l'interface de l'éducation formelle/informelle Contexte de la rentrée et des élections des délégués de parents d'élèves prévues le 11 octobre 2019. Une affiche polémique : accusation de "flatter le communautarisme pour avoir des voix" (électoralisme communautariste) versus "s’adresser à tous les parents d’élèves", «la laïcité comme une valeur d’inclusion » |

- 5. Laicité à l'école

à

développer : La publication du Livret de la laicité (octobre

2015, révision en novembre 2016)

La distribution de l'Atlas de la Création (février 2007,

puis octobre 2017).

-

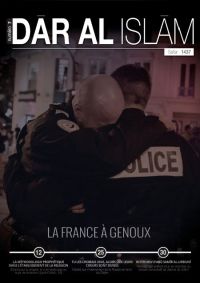

2. L'affaire du magazine Dar Al-Islam (novembre 2015)

Le 30 novembre 2015 est publié par Daesh (EI) le numéro 7 de son magazine. Il demande aux familles françaises musulmanes de retirer leurs enfants des écoles publiques françaises. Pour eux la Charte de la laïcité (2013) est une "chartre de la mécréance", et l'expression d'une "religion d'état" contre l'Islam.

Extrait de la page 13 du magazine Dar al Islam (n°7) |

Les premières réactions médiatiques arrivent le 2 décembre 2015, dans le journal Le Figaro et vont se poursuivre jusqu’au 18 décembre 2015, date d'une tentative de cloture de l'affaire avec une déclaration de la Ministère de l’éducation nationale, dans Direct Matin : Q : Comment l’univers médiatique interprète la publication de ce numéro de Dar Al Islam ? |

|

ANNEXES

Une équipe de chercheurs composée de Nicolas Becqueret, Manuel Fernandez, Guy Lochard, Pascal Marchand, Emmanuel Marty et Jean-Claude Soulages a largement travaillé cette question dans l'ouvrage publié en 2015.

La laïcité dans l’arène médiatique. Cartographie d’une controverse sociale INA Éditions, 2015, 180 p. |

Le débat public est un lieu où la plupart du temps, la parole de dénonciation se substitue à la parole d’analyse, la parole de conviction à la parole de responsabilité, la parole polémique à la parole d’examen critique, bref, un lieu où se mélangent, dans un jeu inextricable, diverses paroles émanant de personnalités politiques, de groupes militants, de représentants d’institutions religieuses, d’associations civiles, d’experts ou spécialistes de diverses disciplines scientifiques, techniques ou de pensée, de chroniqueurs et de citoyens exprimant leurs opinions via les médias. On le voit particulièrement lorsque surgissent dans l’espace public des événements qui déclenchent discussions et controverses sur des sujets de société tels que le mariage étendu à des couples homosexuels, le droit à l’adoption pour ces couples, la procréation médicalement assistée, les conditions de l’interruption volontaire de grossesse, l’assistance à la fin de vie, l’antisémitisme et le racisme. La laïcité fait partie de ces sujets brûlants que l’actualité relance périodiquement.

Voir

Comment débat-on de la laïcité dans les

médias ? Nos travaux de recherche s'intéressent à la façon dont les médias rendent compte, mettent en scène et/ou provoquent des controverses sociales. [...] Nous avons choisi le thème de la laïcité, à la suite de la première affaire du voile [2004] qui touchait à l'un des piliers de la République. Et comme les débats et les controverses sont portés par les médias, il s'agissait d'observer comment ils mettent en scène une telle question. Or, les médias sont un des lieux, par excellence, de circulation des paroles publiques. Mais ils mélangent des paroles qui proviennent d'acteurs sociaux divers : des politiques, des représentants syndicaux, des membres d'association, divers spécialistes (appelés experts), des témoins, des penseurs, des chroniqueurs, etc. [...] La mise en scène de ces paroles témoigne de deux choses : 1. la façon dont se comportent les médias d'information ; 2. l'état de la prégnance des imaginaires sociaux sur une question donnée, à un moment donné de l'histoire d'une société. [...]. |

-

L'équipe de Charaudeau a étudié la presse (septembre 2003-octobre 2004), les dépêches (2003-2009, voir diagramme ci-dessous), la télévision (1989-2009) et la radio (1989-2010). Il montre que certains événements font de la laïcité un sujet de controverse médiatique (affaire du voile à Creil, discours de Latran, affaire des caricatures de Mahomet,…). [...]

|

Les

affaires de voile (dont celle de septembre 2003 à octobre

2004) : la laïcité à la française

– qui, sur fond de guerres de religion, puis de combats

entre cléricaux et anticléricaux, avait fini par

pacifier les rapports sociaux avec la loi de 1905 – et

le consentement de la hiérarchie ecclésiastique,

malgré quelques escarmouches de dits « laïcards

» ou d'intégristes catholiques, se voient remis

en cause par l'apparition d'un élément exogène

: l'islam comme croyance revendiquant la possibilité

de « se montrer ». [...] cela

a eu pour effet de casser la banalisation d'autres signes qui

avaient autrefois une signification religieuse, puis qui ont

disparu (la soutane des prêtres, la cornette des religieuses),

qui se sont banalisés en bijoux (la croix) ou n'ont jamais

été montrés au sein de l'école (la

kippa). [...] ces objets redeviennent signe d'appartenance religieuse

et confessionnelle. Cela a eu pour second effet de reposer la

question du principe d'égalité – à

laquelle l'école de la République semblait avoir

répondu. S'en est suivi un malaise car, d'une part, revenait

en mémoire que, dans l'école de la République,

pour effacer les différences de classes sociales, ethniques

et religieuses, les enfants portaient blouses grises, d'autre

part, devant la prolifération des marques vestimentaires,

nouveaux signes de différenciation économique,

apparaissait une nouvelle inégalité qu'on ne veut

pas voir.

un

autre événement a également relancé

la controverse sur la laïcité : le discours

de Latran (20 décembre 2007) de Nicolas Sarkozy,

président de la République de l'époque

[...] En

déclarant, entre autres choses, que « Dans la transmission

des valeurs et dans l'apprentissage de la différence

entre le Bien et le Mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer

le curé ou le pasteur (…) », cela a eu pour

effet de réveiller une vielle querelle entre laïcs

et catholiques, alors que s'était établie une

pax republica entre les deux camps [...].

|

-

Au sujet de l’affaire du voile de Creil (1989-90), il est surprenant d’apprendre que les radios n’en ont, à l’époque, que peu parlé par rapport à la presse ou à la télévision. [...] les médias sont à la fois un et divers. Ils sont un dans leur mission d'information citoyenne et, de ce point de vue, doivent coller à la factualité des événements. Mais en même temps, ils sont divers car, du fait de leur spécificité en tant que moyen de diffusion, ils sont conduits à traiter l'information selon des dispositifs qui leur sont propres. Chacun de ses médias a une spécificité qui tient, d'une part, comme on l'a dit, aux caractéristiques des dispositifs d'information et, d'autre part, au type de public auquel chacun d'eux s'adresse (ou pense s'adresser).La radio est le média de l'audible qui peut être entendu à tout moment de la vie quotidienne, qui peut rapidement coller à la factualité des événements, et procéder à des interviews, entretiens et mini-débats, souvent polémiques [...]. Si on n'explique pas pourquoi elle a été peu réactive entre les années 1990-2002, la radio s'est en revanche rattrapée à partir de 2003, lors du cas d'exclusion de l'école de jeunes filles voilées et de la mise en place de la Commission Stasi, avec des entretiens polémiques.La télévision, elle, est le média du visible qui mêle paroles et images, qui n'est percevable que dans certaines circonstances de rendez-vous, qui, la plupart du temps, ne peut que reconstruire le factuel, et qui procède à des débats avec nombre de participants, ce qui ne rend pas la compréhension facile [...] la télévision se signale plus particulièrement par l'organisation de débats dits « talk shows », avec de nombreux invités.La presse, enfin, média du lisible, [...] qui se prête, plus facilement que les deux autres médias, à des analyses et des confrontations argumentées de points de vue [...] La presse est celle qui fait écho à la plus grande diversité de thèmes traités sur la laïcité [...] la presse se prête davantage à la controverse dans la mesure où les argumentaires peuvent être davantage déployés et s'accompagner d'analyses plus approfondies.Cette étude montre aussi, de façon flagrante, la différence, pour la radio et la télévision, entre médias privés et publics. En effet, pour ce qui concerne la radio, c'est là que l'on observe une forte propension aux échanges polémiques dans les radios privées (RTL, RMC), et beaucoup plus tempérés et explicatifs, dans les radios publiques (France Inter, France culture). De même, on constate qu'il y a peu de débats de société dans les chaînes de télévision privées (TF1), alors qu'ils sont fortement présents dans les chaînes publiques France 2, France 3, France 5). [...] on voit bien que les médias de service public sont plus enclins à mettre en scène des débats de société, même si ceux-ci ne permettent pas toujours au citoyen lambda de se faire une opinion raisonnée [...]On ne peut pas dire, à propos du traitement de la laïcité, avec tous les thèmes connexes qu'elle a suscités (opportunité de légiférer, neutralité de la loi de 1905, crise d'identité, liberté de la femme, conscience citoyenne, modèle républicain, etc.), que les médias français aient pris position ou se soient orientés de façon particulière. Cela est dû à plusieurs facteurs : d'une part, au fait que la plupart des médias français tiennent à occuper la place dite « noble » de média d'opinion, (comme on dit presse d'opinion) avant que d'être média partisan (cela vaut pour les médias qui ne sont pas attachés à un parti) ; d'autre part, à une tradition française, bien ancrée culturellement, du goût pour la confrontation des idées (il y a là quelque chose de l'héritage des Lumières pour ce qui concerne la croyance dans les bienfaits de la raison).

Le thème de la laïcité n'est jamais critiqué dans les médias. Pour Charaudeau, la laïcité est [...] à la fois, un principe, une loi et une valeur qui sont prégnants dans l'imaginaire social français et qui, même remis en cause, constituent le socle qui fait lien dans notre société. Aussi, les médias français, à aucun moment, n'ont remis en cause cette évidence [...] Selon Patrick Charaudeau, l'étude montre que différentes voix s'expriment à travers les trois supports médiatiques, et que différents points de vue s'affrontent parfois de façon très polémique, mais jamais on ne perçoit, par l'effet de l'orientation d'un journaliste interviewer de radio, d'un animateur de débat télévisé ou de la présentation d'un dossier de presse, une critique du principe même de laïcité. Affaire de culture et de conscience collective au regard des principes de la République, selon Patrick Charaudeau.

CADRAGE THEORIQUES

-

Un média : Mise à distance par rapport à une définition matérielle du média. On considère plutôt qu’un média est un espace (un champ, Bourdieu, 1997) dans lequel les discours sont produits à partir d’interactions entre des acteurs qui prennent des positions. Dans le cadre de cette définition, la presse est un média, mais aussi l’école ou les musées.

Ce que montrent les recherches en info-com et en sociologie, c’est que dans ces espaces de médiation, on voit se jouer des rapports de pouvoir et de légitimité (Bourdieu, 1997) et que les médiateurs construisent dans cet espace des représentations d’un problème (problématisation). Les médias sont donc des constructeurs de sens (au sens de Davallon, 1992). Ils ne sont pas des miroirs de la réalité sociale. Ce sont eux qui construisent les problématiques et qui disent à quel moment on peut en parler ou non (= effet d’agenda, voir dossier Hermès sur les médias). Autre point qui ressort de ces recherches : on a longtemps pensé que les médias dans leur discours avaient des effets directs forts sur leur public. On constate en réalité qu’il n’y a pas des corrélations entre ce que défend un média et les attitudes des publics, avec des comportements parfois inverses par rapport à ce qu’avaient proposé ou supposé les médias sur les intentions et les attitudes des publics. Cela veut dire que les récepteurs des médias ne sont pas des individus passifs, ce ne sont pas des récepteurs que l’on "endoctrine" facilement, mais plutot des personnes qui intègrent les discours médiatiques dans leur propre représentation de la réalité, que ces discours aillent dans le même sens, ou contre, leurs propres représentations. Ce sont donc des récepteurs actifs. Comme les élèves par exemple, ils s'engagent dans une réinterprétation des discours qui depasse le contrat d'énonciation.

-

La notion de champ (médiatique ou journalistique plus exactement), en référence à l'ouvrage de Pierre Bourdieu Sur la télévision (1996) peut être intégrée à ce cadrage théorique parce qu'elle donne un clé de lecture des logiques médiatiques. Selon Anne-Catherine Wagner, dans les 100 mots de la sociologie de Serge Paugam (2010) :

le champ est un microcosme social relativement autonome à l’intérieur du macrocosme social. Chaque champ (politique, religieux, médical, journalistique, universitaire, juridique, footballistique…) est régi par des règles qui lui sont propres et se caractérise par la poursuite d’une fin spécifique. Ainsi, la loi qui régit le champ artistique (l’art pour l’art) est inverse à celle du champ économique (les affaires sont les affaires). Les enjeux propres à un champ sont illusoires ou insignifiants pour les personnes étrangères au champ : les querelles poétiques ou la lutte d’un journaliste pour l’accès à la Une semblent futiles à un banquier, et les préoccupations d’un banquier sont mesquines pour un artiste ou pour un militant écologique. La logique d’un champ s’institue à l’état incorporé chez les individus engagés dans le champ sous la forme d’un sens du jeu et d’un habitus spécifique. Les champs reposent sur une coupure entre les professionnels (de la politique, de la religion, etc.) et les profanes. La délimitation des frontières d’un champ est elle-même objet de lutte [...]. Un champ, configuration de positions qui se situent les unes par rapport aux autres, est toujours un espace de conflits et de concurrence pour le contrôle dudit champ. À l’intérieur de chaque champ, on trouve des dominants et des dominés, des anciens et des nouveaux venus. Ceux qui détiennent le plus de capital spécifique au champ sont portés à adopter des positions conservatrices ; les stratégies de subversion émaneront de groupes concurrents, moins dotés en capital orthodoxe. On assiste dans les sociétés contemporaines à un processus d’autonomisation des champs qui invoquent leurs propres principes et leurs propres normes contre l’intrusion de pouvoirs extérieurs. Ce processus d’autonomisation n’est jamais totalement achevé, ni irréversible. Néanmoins, la multiplication des champs constitue une particularité des sociétés contemporaines et représente une protection contre la concentration des pouvoirs [...]. La théorie des champs débouche ainsi chez Bourdieu sur la défense de l’autonomie de la culture et de la science, conditions jugées indispensables au processus de création ou de découverte.

-

Représentations sociales et médiatisation

d'après Carlo Mickael Sommer (1998) : Social representations and media communications et Serge Moscovici (1998) : The history and actuality of social representationsQuels roles jouent les médias dans la diffusion et la formation de représentations sociales ?

voir aussi les représentations sociales et l'éducation aux sciences et aux risques (Urgelli, 2012)

Les représentations sociales prennent naissance dans la communication, se manifestent à cette occasion et influencent aussi celui qui communique. Moscovici considère qu'elles sont à la fois dynamiques et structurales.

Elles permettent d'interpréter la vie de tous les jours et de construire un schéma figuratif d'interprétation de la réalité. Après une phase abstraite et hypothétique, les représentations sont naturalisées et ancrées. On peut alors interpréter et donner des causalités et des jsutifications sociales, et expliquer des différenciations sociales. Les représentaions dépendent aussi des styles de vie, des normes et des valeurs, et des identités de l'individu ou de son groupe social d'appartenance. Il y a des variations inter-individuelles de représentations sociales.

- La médiatisation élabore des représentations :

Moscovici (1961, 1976) considère que les médias sont porteurs d'une mémoire externe et de savoirs spécifiques à une société ou à un groupe. Ils conduisent aussi à diffuser, voire à naturaliser des réalités médiatiquement construites. Mais le contexte de réception est à prendre en compte dans le processus de naturalisation. La TV par exemple est souvent reçu dans un contexte familial, ce qui n'est pas toujours le cas pour la presse écrite. Le contexte de production donne aussi un degré de proximité avec la réalité, par le visuel par exemple. Tous ces contextes sont plus ou moins favorables à l'ancrage des représentations dans la vie quotidienne.

Exemple du label punk dans les années 1970 à la télévision : un schéma figuratif stéréotypé se met en place, ce qui a conduit à ce qu'une certaine minorité s'identifie à ce courant (effet médiatique).

Exemple de la théorie du chaos, qui devient une explication de "l'ordre dans le désordre", un stéréotype aussi, mais aussi une "identité dans la variété, "le grand dans le petit", le prévisible dans l'imprévisible", etc... Ce sont des variations du stéréotype qui donnent un sens aux faits sociaux et permettent de les justifier mais également de les différencier. Ces stéréotypes permettent aussi de guider nos choix face à de multiples possibilités. Ainsi "l'ordre dans le désordre" est un schéma, une interprétation de la réalité sociale très attractive.

-

Les représentations influencent la médiatisation

Les groupes qui communiquent sont spécifiques et ont des normes et des identités sociales ârticulières. Ils utilisent leurs représentations de la réalité, notmament sur leur propre rôle dans la société et sur leurs publics. A la TV par exemple, les médiateurs peuvent considérer par exemple l'audience des shows télévisuels comme trivial, vague, binaire, ou soit comme une audience idéalisée ouverte d'esprit, ou encore une audience égocentrique, qui leur ressemble, ou bien une audience incompétente, ungrateful, intértessée ou pas, rejettant l'intellect, etc... Il y a peu d'interaction avec les publics et donc des réprésentaitons vagues s'élaborent, ancrées dans les réalités sociales des journalistes. Il y a une forme d'autisme médiatique orienté souvent vers leurs collègues, ce qui laisse penser que les probabilités d'une communication efficace avec les publics est faible. Les taux d'audience sont quantitatifs et rien ne garantit que la qualité de la communication ne pourrait pas être améliorée avec une meilleur connaissance des publics et de leurs représentations.

Médiatisation et représentations sociales sont donc interreliées : la mlédiatisation génère des représentations mais est aussi captive, prisonnière de ses propres représentations à propos des publics et de leurs attentes. elle oublie parfois que les publics sont des récepteurs actifs et complexes, qu'ils réarrangent le sens et avec les réseaux sociaux participent eus aussi à la médiatisation des représntations sociales. Il y a donc un changement profond dans les processus d'élaboration et de circulation des représsntations sociales. L'oppostion binaire entre une communication de masse et une communication interpersonnelle atteint ses limites.

Définitions du principe de laïcité (Urgelli & Ménard, janvier 2016, proposition de cadrage du concept)

Dossier de synthèse de l'ADRIC (2008)

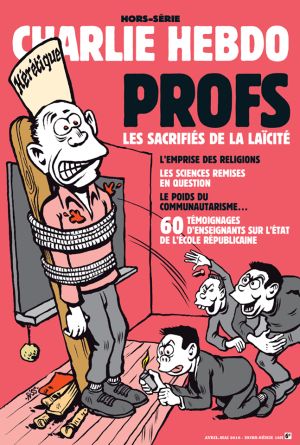

Hors série de Charlie Hebdo - octobre 2013

sur le site perso "Musée de la presse"La laïcité en France se réfère souvent à la loi de 1905, qui institue la séparation entre l'Etat et les Eglises, l'Eglise la plus importante et influente en France à cette époque étant l'Eglise catholique. L’Etat accorde une liberté de gestion aux religions et affirme son indépendance par rapport à elles. La laïcité permet aussi à chacun d’exprimer sa liberté de conscience et d’opinion. Chaque citoyen(ne) est libre de croire, de ne pas croire, de changer de croyance, de pratiquer son culte, dans la limite de l’ordre public. L’Etat devient donc "neutre" face aux religions.

Si la laîcité assure la liberté de conscience, la question de la liberté d’opinion n'est pas mentionnée dans l'article premier de la loi. Mais quelle est la différence entre opinion et conscience ? La conscience renverrait-elle plutôt à la question du fort intérieur et l’opinion à une certaine identité politique, plus soumise au changement que la conscience ? La distinction est en tout cas importante. Danièle Lochak parle par exemple d’idées pour la liberté d’opinion, et de conviction pour la liberté de conscience. La conscience serait à un « degré supérieur » de réflexion et d’intériorisation que l’opinion.

Quoiqu'il en soit, en 1946, ce principe rentre dans la Constitution française et se réfère à 3 sous-principes liés à la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 :

- le système politique est autonome par rapport aux systèmes religieux et l’un ne peut financer l’autre.

- tout.e citoyen.ne a droit à une liberté de conscience et d’opinion ;

- il a droit à une égalité de traitement par l’Etat ;

C’est donc également un principe juridique, un principe de neutralité de l’Etat et de protection de la liberté de conscience, dans la limite du maintien de l’ordre public. Ce principe juridique puise sa source dans la construction d’une pensée philosophique qui confronte les principes de liberté et d’égalité. La laïcité se situe à la charnière entre la défense des libertés individuelles et la défense de l’intérêt général.

La laïcité n’est pas une exception française, même si elle est issue en partie de l’époque des Lumières (XVIIIè siècle) sachant que cette idée de laïcité n’était pas vraiment présente chez tous les philosophes des Lumières. Elle peut aussi remonter aux philosophes anglais (par exemple John Locke et la notion d’Etat de droit) et à l’expérience de la guerre d’indépendance des USA qui a marqué la pensée française dans la recherche de plus de liberté et d’égalité. Le principe de laïcité était aussi impulsé par le protestantisme, bien installé dans tous les milieux, et surtout en politique, et qui défendait l'idée d'une séparation des Eglises et de l'Etat. Une grande partie des penseurs de la loi de 1905 étaient d’ailleurs protestants.

En fait, c’est une multitude de facteurs qui ont fait émerger ce principe à la fin du XIXe siècle : la philosophie des Lumières (Voltaire, Condorcet), le positivisme (Auguste Comte), le protestantisme (Ferdinand Buisson), l’expérience américaine, la pensée franc-maçonnique aussi ! La laîcité n’est donc pas issue uniquement de la philosophie des Lumières. Des catholiques diront aussi que la laïcité a toujours été présente dans la religion chrétienne, puisque puisqu'il est écrit dans la Bible « rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Mais il s'agit probablement d'une interprétation biaisée de la Bible.

Est-ce un principe universel ? Peut-il être compris et accepté par n’importe quel être humain ? L’universel est ce qui s’applique à toutes et à tous, mais cette universalité peut aussi porter une dimension de domination de la culture occidentale. Certains défenseurs de la laïcité française la voudraient universaliste, mais il faut préciser qu'elle s’est construite dans une société donnée, une culture donnée, à un instant donné, et en fonction des religions en présence. Elle ne peut donc être généralisée et donc universalisée. Elle est différente de la laïcité mexicaine, ou turque par exemple. Cependant, la laïcité est liée à une vision culturelle de la République, entre deux éthiques, celle de la conviction républicaine autoritaire, et celle de la responsabilité démocratique libérale.

Elle doit permettre la coexistence pacifiste entre les croyants, les athées et les agnostiques, un vivre-ensemble sans traitement de faveur de la part de l'Etat, avec la liberté également de changer de croyance et d’être indifférent aux religions.