Education

à la médiatisation des sciences

MEDIA COMMUNICATION ON CONTROVERSIAL ISSUE

IMPLICATIONS FOR SCIENCE

EDUCATION AND CITINZENSHIP

Benoit

Urgelli

last up-date :

14 novembre, 2017

- ACCES

aux TD - Licence Education Lyon 2 - Mars 2016 : Logiques complotistes

et sens critique

- ACCES

aux TD - Licence Education Lyon 2 - Janvier 2016 : La laïcité

dans les médias

voir

aussi :

Médiatisaton

des controverses socioscientifiques en matière de santé

Débattre

des questions socioscientifiques à l'école

[...] la proximité entre complotisme et savoir donne à l’École les moyens d’agir. En rappelant la différence fondamentale entre savoir scientifique et révélation. En rappelant la distinction cardinale entre le vrai et le vraisemblable. En donnant aux élèves des outils techniques pour maîtriser la rhétorique, l’argumentation, et pouvoir ainsi mieux déconstruire les arguments qui leur sont opposés. Mais dans ce cas, me direz-vous, avons-nous besoin d’enseignement spécifique ? Tous ces enjeux ne sont-ils pas, d’une certaine façon, abordés par les enseignants, en Histoire, en sciences, en langues et en littérature ? Ils le sont, mais jamais de manière directe. On explique rarement comment se fabriquent les savoirs. Les connaissances. Quels sont les enjeux et les règles qui les régissent. Voilà pourquoi j’ai tenu à ce que deux enseignements soient mis en place : l’Enseignement Moral et Civique et l’Education aux Médias et à l’Information. Tout en convoquant des savoirs fondamentaux et des connaissances acquises dans d’autres cours, ils mettent l’accent sur des questions de citoyenneté, d’apprentissage et de pratique du débat, de connaissance des médias et de l’information. Extrait du discours de Najat Vallaud-Belkacem du 09/02/2016 : Réagir face aux théories du complot. |

OBJECTIF : Dans cette unité d'enseignement, il s'agit d'interroger la dynamique des relations sciences et société, mais également les questions d'éthique scientifique et journalistique à travers l'identification de modèles de communication portant sur des questions socioscientifiques. Les médiations socioscientifiques mettent en jeu et construisent des représentations des sciences en société mais également des représentations des publics et des visées de l'information scientifique (sensibilisation, mobilisation, éducation, etc...). Ces représentations conduisent à des logiques d'engagement, associées à des modèles de communication (deficit ou participative model, etc...). Dans le traitement médiatique de questions socioscientifiques, des connaissances mais également des valeurs et des croyances s'intégrent à des jeux d'arguments et d'acteurs inscrits dans l'espace social et dans le temps.

Retour sur quelques définitions : question socioscientifique, représentation, valeurs, normes..., constructivisme journalistique et modèles de communication !

THEORETICAL FRAMEWORK ON MEDIAS AND EDUCATION

La fabrique de l'information

|

|

La télévision aurait-elle trop valorisé le discours sur l'insécurité ? Cette polémique récente [ndlr : cherchez d'ailleurs le contexte sociopolitique de ce dossier de Sciences humaines....] pose le problème de l'influence des médias (voir l'article, p. 32) et de leur mode de sélection des informations. La question cruciale est de comprendre les contraintes et le fonctionnement de la « fabrication de l'information ». Les journalistes, leur sociologie et leurs activités (voir l'article, p. 22) constituent la première clef. Le rôle des médias dans l'espace public démocratique (voir l'article, p. 28) est, lui aussi, essentiel : la presse écrite, qui a la première fondé la démocratie, est aujourd'hui supplantée par la télévision, qui ne serait guère propice au débat. Internet servira-t-il de relais ? Une chose est sûre, les médias et l'actualité sont avant tout des machines à fabriquer des récits (voir l'entretien avec Jean-François Tétu, p. 34) , même si ces récits s'appuient sur des mises en scène complexes dans le cas des médias audiovisuels. Sommaire du dossier :

Voir aussi le passage de l'Education aux médias (EAM) à l'Education aux Médias et à l'Information (EMI), texte du CLEMI sur l'ère de l'information numérique suite aux attentats de Paris (2015) et la loi d'orientation de l'école 2013. |

Les effets des médias

- Neveu, E (2014). Sociologie de la presse. Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 2 novembre 2014.

- Neveu, E (2014). Les vrais pouvoirs des médias. Sciences Humaines n° 263, octobre 2014. Éduquer au 21e siècle.

- Bregman, D. (1989). La fonction d'agenda : une problématique en devenir. Hermès La Revue, vol. 1 - n° 4, CNRS Editions, pp. 191-202.

- Davallon, J. (1992). Le musée est-il vraiment un média ? Publics et Musées n°2. Regards sur l'évolution des musées (sous la direction de Jean Davallon) pp. 99-123.

- Dayan, D. (2000). Télévision : le presque-public. Réseaux vol. 18, n°100. pp. 427-456.

Les médias, opérateurs sociaux de sens (d'après Urgelli, 2009, p. 123-124)

La dimension communicationnelle des questions socioscientifiques conduit à s’intéresser à l’opérativité socio-symbolique qu’exercent les médias (Davallon, 1992) lors de la publicisation de ces questions. La définition du média proposée par Davallon s’éloigne de l’objet empirique inscrit dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. L’auteur considère le média dans sa dimension théorique, comme dispositif, espace, lieu d’interaction, dans lequel des acteurs établissent des relations et prennent positions (Le Marec, communication personnelle, 2008). On abandonne dans cette définition la dimension matérielle du média, pour le considérer à travers les liens sociaux qu’il construit, à travers ses discours spécifiques et les rapports de pouvoir et de légitimité qu’il suppose (Davallon, 1992). Même s’il a une inscription matérielle, le média devient donc un espace de production de sens social, un opérateur socio-symbolique. La définition du média proposé par Davallon (1992) est ainsi la suivante :

1/

Le média est un lieu d’interaction entre le récepteur

et les objets images, etc. L’action du récepteur fait donc

partie intégrante du média.

2/ Ce qui se passe dans le dispositif social, ses caractéristiques

sont socialement définis (le cinéma n’est pas la publicité,

pas plus que la presse ou le musée).

3/ Le média est un lieu de production de discours social : chaque

média a son genre de discours et produit des effets de sens sociaux

spécifiques : le discours de l’exposition n’est pas

celui du théâtre ou du livre. On n’y fait pas du sens

de la même façon.

4/ Chaque média établit un type de lien social qui lui est

propre entre les acteurs : les liens du téléspectateur aux

autres téléspectateurs et au monde physique et social diffèrent

de ceux qui sont établis par d’autres médias comme

le livre, le théâtre, la publicité, la télématique,

etc.

5/ Pour se construire comme dispositif, chaque média développe

une technologie, de sorte que ce dispositif rende possible les opérations

précédentes : il garde en mémoire, si l’on

veut, des logiques d’interaction et des procédures de réception,

des logiques de production de sens et des modalités de relations

sociales.

6/ Le média comme dispositif est au centre d’un espace social

qu’il contribue à organiser et qui lui sert en même

temps de soubassement.

7/ Enfin, le dispositif et son espace social, qui sont à la fois

produits et producteurs de langage et de lien social, sont évidemment

un enjeu de pouvoir et donc potentiellement le lieu de développement

de stratégies de pouvoir.

Cette définition sociologique des médias permet d’aborder avec un autre regard leur fonctionnement social. Elle permet de penser les liens et glissements de sens entre les discours médiatiques et ceux d’autres institutions sociales, comme l’école ou la sphère scientifique. Les recherches inscrites dans le cadre de cette définition s’éloignent du modèle du codage effectué par le média : émetteur -> message -> récepteur -> action. L’idée de message est remplacée par celle de discours, beaucoup plus complexe. Alors que dans le message médiatique, l’attention se porte sur le contenu, le lexique, la forme syntaxique, le discours médiatique suppose qu’on s’intéresse plutôt aux modalités énonciatives et à la place des énonciateurs. On intègre également les usages et les contextes sociaux du langage (voir Charaudeau, 2008, ci-dessous).

Le journaliste et le scientifique

|

|

Education

aux médias et théories de la communication (Urgelli,

2009, p. 163-167)

Piette (2006) identifie une filiation entre les programmes

d’éducation aux médias et les théories de la

communication, notamment celles de l’influence des médias

dans la perspective des effets (voir Fourquet, 1999

et Dayan, 2000). Les contenus de cette éducation aux

médias […] montrent leurs filiations aux théories

et recherches sociologiques des médias. Trois courants ponctuent

l’approche de l’éducation aux médias, dont l’un,

défini comme “vaccinatoire” nous paraît toujours

prégnant chez bon nombre d’enseignants […]. Les recherches

sur les médias mettront petit à petit en relief le caractère

actif du récepteur dans des mécanismes de sélection

et d’interprétation, elles s’intéresseront à

la polysémie textuelle ou bien encore aux processus de codage et

de décodage des messages médiatiques (Barthélémy,

1998).

Pour sortir de ces dérives, Piette (2007) propose de reconnaître le principe de la « non-transparence des médias », qui établit que leurs messages ne doivent pas être abordés comme le simple reflet de la réalité, mais envisagés comme des « constructions », des « représentations » de la réalité. Les médias ne sont ni des « fenêtres sur le monde », ni des « miroirs » qui ne font que refléter des images de ce qui se passe. […] Ni neutres, ni impartiaux, les médias expriment toujours un point de vue particulier sur des idées, des valeurs, des croyances ou des conceptions spécifiques à propos de l’objet dont ils parlent. Ils sont donc engagés dans un processus actif de représentation de la réalité. Piette rejoint ici la définition de Davallon (1992) dans laquelle les médias sont perçus comme des systèmes symboliques qui construisent des représentations de la réalité et un savoir social. Delforce (2004) parle de constructivisme journalistique.

=> Dans cette perspective communicationnelle à la fois interactionniste et constructiviste, on s’intéresse à ce que les gens font des médias plutôt qu’à ce que les médias font aux gens.

Analytical Framework - Science Communication Models (deficit, dialogue and participation)

Voir aussi la synthèse de Laigle, G., Les modèles de communication publique des sciences, Mémoire de Master « Communication Scientifique et Technique », ENS Cachan, 2012.

|

In Trench, B. (2008). Towards an Analytical Framework of Science Communication Models. In Cheng, D. and Claessens, M. and Gascoigne, T. and Metcalfe, J. and Schiele, B. and Shi, S., (eds.) Communicating science in social contexts: new models, new practices. Springer Netherlands, pp. 119-138. This chapter reviews the discussion in science communication circles of models for public communication of science and technology (PCST). It questions the claim that there has been a large-scale shift from a ‘deficit model’ of communication to a ‘dialogue model’, and it demonstrates the survival of the deficit model along with the ambiguities of that model. Similar discussions in related fields of communication, including the critique of dialogue, are briefly sketched. Outlining the complex circumstances governing approaches to PCST, the author argues that communications models often perceived to be opposed can, in fact, coexist when the choices are made explicit. To aid this process, the author proposes an analytical framework of communication models based on deficit, dialogue and participation, including variations on each. [...] Table 7.1 (p.131) shows a grid centred on a triad of models of science communication [...]

|

Déontologie journalistique et dynamique des sciences : Quelles contraintes ?

voir aussi Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971)

La Charte de déontologie des Journalistes a été mise à jour par le Syndicat National des Journalistes en octobre 2010 (la précédente version de la Charte datait de 1938). L'Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d'Information (AJSPI), qui n'est pas un syndicat, précise que "notre profession, de plus en plus sous la pression des services de communication et de l'urgence, doit garder en tête quelques principes fondamentaux. Elle n'en sera que plus respectée, à la fois par nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, et par nos interlocuteurs".

Ci dessous des versions successives de la Charte des dévoirs professionnels des journalistes français, des versions à comparer et à remettre dans les contextes sociopolitiques du moment. La Charte du journaliste adoptée en 1918 par le Syndicat national des journalistes correspond à une réaction vis-à-vis de la censure et du « bourrage de crâne » qui ont lourdement pesé sur la presse pendant la guerre. Mais c’est aussi la volonté de marquer une rupture avec la presse de la fin du XIXe siècle, dont trop souvent les plumes étaient vendues au plus offrant (d'après le site de l'Académie de Versailles, Education aux médias).

| Paris,

version de Juillet 1918, version

révisée en janvier 1938 |

|

Version

révisée en mars 2011 |

Un

journaliste, digne de ce nom,

-

prend la responsabilité de tous ses écrits, même

anonymes ; |

|

Un journaliste, digne de ce nom, •

Prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles,

mêmes anonymes ; |

La professionnalisation des journalistes scientifiques en France

A la fin du mois de décembre 1952, Marius Renard, un

jeune charpentier de 16 ans, tombe d'un échafaudage. Une

hémorragie incontrôlable contraint le chirurgien qui

tente de le sauver à lui retirer son unique rein. Marius

semble promis à une mort certaine.

|

|

Voir l'historique de cette association créée le 21 mars 1955 pour promouvoir et défendre l'existence de cette spécialisation inconnue jusqu'alors, l'information scientifique et médicale [...] se posait alors une question toujours d'actualité : fallait-il des journalistes pour traiter de l'information scientifique et médicale ? Robert Clarke, un des fondateurs de l'AJSPI, raconte comment la création de l'Association des journalistes scientifiques a bousculé l'ordre établi à partir des années 1950 : Dix ans s'étaient pourtant écoulés depuis que l'explosion de la bombe d'Hiroshima avait propulsé la science au niveau du fait divers - c'est à dire à la "une" des journaux. Et il se passait beaucoup de choses, dans ces années 50 : la double hélice de l'acide nucléique était dessinée, Jacques Piccard descendait à 11000 mètres au fond du Pacifique, on construisait les premières centrales nucléaires, le vaccin contre la poliomyélite était mis au point. On commençait enfin à parler d'exploration spatiale : le premier Spoutnik était lancé en 1957. Et pourtant, les journalistes scientifiques devaient se battre pour faire leur métier. Contre leur propre rédaction, d'abord. Les rédacteurs en chef et les patrons de journaux vivaient encore dans l'esprit qui prévalait avant-guerre et qui voulait que seuls les scientifiques puissent écrire sur la science. Lorsque ces derniers le faisaient, c'était sous la forme de ce qu'on appelait des feuilletons, des articles de bas de page, signés par des académiciens, et qui ne traitaient pas d'actualité. Il en était de même pour la littérature, la médecine ou l'économie. Il fallait,

en second lieu, lutter contre les autorités scientifiques

et médicales, qui voyaient d'un très mauvais oeil

des journalistes se méler de ce qui ne les regardait pas.

La science et la médecine étaient des sujets trop

importants, disait-on, pour les laisser à des non-spécialistes.

Il était alors facile de manipuler les chercheurs et de

leur interdire de rencontrer ces va-nu-pieds qui allaient forcément

déformer leur pensée. Parler à la presse

de ses travaux, était en outre, pour un scientifique, se

faire mal voir de ses collègues en se mettant en avant

de manière indécente. La situation était

pire encore en médecine car le Conseil de l'Ordre des médecins,

juridiction suprème de la profession, estimait publiquement

que l'information du grand public était "d'une utilité

contestable et devait être rare et anonyme". L'affaire

fut portée sur la place publique lors du drame vécu

par un jeune charpentier, Marius Renard, sur qui fut tentée

la première greffe de rein. Sa lente agonie émut

l'opinion, et les journalistes, comme les photographes, tentèrent

par tous les moyens d'en rendre compte, en soudoyant des infirmières

ou en pénétrant par les fenêtres de l'hôpital

: les médecins en furent scandalisés. Ils intentèrent

des procès et bloquèrent encore davantage l'information

médicale. Voir aussi La lettre de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information (AJSPI) du 02 mars 2008, adressée à la ministre de la Recherche Valérie Pécresse, dans le cadre de l'Affaire Allègre |

Etude de quelques moments discursifs* médiatisés (presse, télévision, Internet) autour de controverses socioscientifiques

Voir

aussi Les traitements d'un évènement national dans la presse

quotidienne régionale : L

'élection présidentielle française : Lundi 7 mai

2012

Voir aussi l'affaire Charlie Hebdo : une

question d'éducation citoyenne ? janvier 2015

OBJECTIFS : 1. Construire une analyse dynamique et temporelle des jeux d'acteurs et d'arguments révélés par le traitement médiatique d'un évènement socioscientifique.

Pour cela, on axe l'analyse sur l'étude d'un moment discursif, au sens de Moirand, S. (2004)* afin d'identifier les modèles de communication sous-jacents (Trench, 2008). Dans l'optique d'une exploitation didactique, on s'interroge sur les méthodes et les enjeux d'une cartographie des controverses, au sens de Latour (2011)* mais aussi au sens de Albe (2008) et Simonneaux (2013) qui évoquent la nécessité d'une analyse socioépistémique des controverses avant tout intention didactique.

-

* Moirand, S. (2004) appelle un moment discursif une vaste production discursive soudaine et sporadique dans les médias au sujet de faits de société qui touchent à la santé, à l’alimentation et à l’environnement (questions socioscientifiques) qui sont de nature à inquiéter et à attirer lecteurs et spectateurs, quels qu’ils soient. Or, on se trouve là face à des données scientifiques instables, qui ne font pas l’objet d’un consensus reconnu par toutes les communautés des savants, et qui remettent en cause la croyance dans une science, facteur de progrès. Et comme la science ne peut pas vraiment « expliquer », on fait appel à une diversité de « mondes sociaux » qui s’expriment à travers les médias, le monde politique, le monde du commerce, le monde économique, le monde associatif, etc., donc à différentes « voix ».

- Moirand, S. (2004). De la médiation à la médiatisation des faits scientifiques et techniques : où en est l’analyse du discours ? In Joëlle Le Marec et Igor Babou (dir.), Actes du colloque Sciences, médias et société, Lyon 15-17 juin 2004, ENS Lettres et Sciences humaines, pp. 71-99.

- Moirand, S. (2004). L’impossible clôture des corpus médiatiques. La mise au jour des observables : entre catégorisation et contextualisation. Revue Tranel vol. 40, pp. 71-90.

-

* Latour, B (2011). "Nous construisons des outils pour évaluer la recherche". La Recherche, n° 456, octobre 2011, 76-79.

La méthode de cartographie des réseaux d'acteurs engagés dans des controverses développée par l'équipe de Bruno Latour a donnée naissance au programme international Mapping controversies on science for politics (MACOSPOL). L’intention déclarée est de développer un outil pédagogique pour « aider le citoyen à se forger une opinion sur ces questions controversées » en mesurant sur Internet « la galaxie de positions scientifiques et la galaxie des positions sociales » (p .76). L’auteur va même jusqu’à considérer que « la cartographie peut permettre de clore des controverses artificiellement entretenues, comme l’a été dans le passé celle sur le cancérigène du tabac. Un exemple actuel serait la controverse sur l’origine anthropique du réchauffement climatique » (p.78). La sociologie des sciences permettrait alors de mesurer les distances entre les différentes positions en débat, afin d'éviter de mettre sur les mêmes plans scientifiques toutes les positions (p.78).

2. Methodological Framework - Analyse de discours et des schémas narratifs

| Utiliser le modèle actantiel de Greimas, A. J. (1966, Sémantique structurale, Paris, P.U.F) pour analyser et comparer l'argumentation (lexique et raisons) dans les schémas narratifs de différents corpus de presse. Selon ce modèle, toute action d’un récit peut être examinée en fonction de six composantes principales que Greimas nomme « actants ». Ces actants constituent ainsi la colonne vertébrale structurale du récit du point de vue des personnages et des forces qui en nourrissent le déroulement. Les actants ne sont pas nécessairement des êtres animés, des personnages, mais peuvent aussi être des entités abstraites, conceptuelles. Le modèle actantiel se compose d’un sujet qui part en quête d’un objet. Dans sa quête, le sujet peut rencontrer des alliés (adjuvants) qui l’aident dans sa mission, mais aussi des ennemis ou des obstacles (opposants) qui l’entravent. Le destinateur est l’instigateur, le déclencheur de la quête, alors que le destinataire est celui qui bénéficie en dernier ressort de la mission accomplie par le sujet. Remerciements : Audrey Arnoult, Laboratoire ELICO, Lyon |

||

|

Avec la fin de la seconde guerre mondiale, le positivisme et la croyance dans le progrès scientifique pour le bien etre de l'humnaité s'affaiblissent. Aujourd'hui, avec la possibilité d'agir et de modifier, de manipuler la source de la vie humaine, le mystère de la création s'écroule également. Les sciences contribuent à désenchanter le monde. Les rapports entre science et société changent : "la rationalité scientifique ne peut plus prendre le pas ou se passer d'une rationalité sociale, civique et écologique" (Charaudeau, 2008, p.45-46). Ce changement de paradigme est visible dans les modalités de communication et de médiation scientifique. Au delà de la question de la vulgarisation scientifique se trouve la question éthique et politique vis à vis des sciences. Le discours de vulgarisation dépend des réprésentations que l'on se fait des publics (voir Sommerton, 1998), mais aussi de l'identité du vulgarisateur (scientifique, enseignant, journaliste généraliste ou spécialisée) et de ses réprésentations de l'intéret de communiquer sur le sujet (dévoir éducatif, desir de notoriété,...). On peut passer du discours de vulgarisation qui porte sur un objet de savoir (à des fins d'explication et de captation), à un discours didactique à des fins didactiques d'instruction de captation et d'évaluation, avec une asymétrie, qui se développe en situation de classe, par correspondance, par technologies interposées, autour d'un programme, etc...), Mais on peut passer aussi à un discours de médiatisation dans les médias d'information autour de débats sociaux et moraux que posent les sciences (discours de médiatisation). La visée du discours médiatisation est éducative et culturelle, au delà de l'instruction valable pour le discours didactique. Sa finalité est l'information (faire savoir) et la captation (susciter l'intéret), comme pour le discours didactique, mais aussi pour se faire une opinion à partir du "vrai", avec assymétrie, construction d'un évènement à partir d'un objet de savoir, et mise en scène (dramatisation et désacralisation du savoir) pour rendre le savoir populaire. Charaudeau (2008, p.17-18), le discours scientifique, à finalité de démonstration entre pairs, autour d'une question, avec une production monologale (ou plus rarement dialogale) se référant à une communauté de spécialistes, sera en rupture ou en continuité avec la discours de médiatisation qui met à distance le domaine scientifique de référence, et qui cherche plus ou moins conscienmment à susciter une opinion sur des questions scientifiques controversées. |

Une analyse quantitative de contenu avec le logiciel d'analyse de base de données Modalisa permet de préciser les carctérisitiques de la couverture médiatique (temporalité, spatialité, domaine scénique, etc...) d'articles portant sur une question socioscientifique donnée (ici le créationnisme).

Proposition d'une grille d'analyse des discours médiatiques sur un thème donné : exemple du créationnisme (Audrey ARNOULT, septembre 2014).

-

journal

- date de l'article

- titre

- auteur

- types

d'article ou genres journalistiques

- rubrique

- espace géographique évoqué: Etats-Unis / France

/ Europe (hors France) / Moyen-Orient / Autres

- thématiques : enseignement / recherches ou avancées scientifiques

/ religion / publications / etc...

- acteurs : HY / acteurs politiques (ministère, Etat) / acteurs

juridiques (conseil constitutionnel..) / enseignant / parents

- performance : envoi du livre / loi /

- motivations :

- domaine scénique : scientifique / politique / éducatif

/ associatif / culturel

- experts convoqués : chercheur en sciences de l'évolution

/ homme politique / religieux / religieux et chercheur

- qualificatifs associés au terme "créationnisme"

: français / islamiste / turc / etc...

- les mots du créationnisme : créationnisme / néo-créationnisme

/ intelligent design

Activité

n°1. L'Affaire Allègre dans la presse quotidienne

nationale et dans le magazine La Recherche.

Ethiques et communication autour des sciences du climat : des lettres

et des débats sur la place des sciences en société...

Voir

le dossier ici et ici

aussi, Et un

autre sommaire ici

1A. Etude d'un premier moment discursif :

D'un

débat à l'Académie des sciences en mars 2007

(voir la

lettre de l'Académie n°21 du printemps 2007) à la

lettre de l'AJSPI de mars 2008

* 3 articles à propos du débat à l'Académie des Sciences de 13 mars 2007

- Quand les académiciens débattent du réchauffement, Le Monde, 14.03.2007 à 14h48 • Mis à jour le 14.03.2007 à 14h48, Par Stéphane Foucart

- Climat : polémique entre académiciens, Publié le 14/03/2007 à 06:00, Mis à jour le 15/10/2007 à 03:21, par Caroline de Malet

- L'Académie des sciences s'échauffe sur le climat, 14 mars 2007 à 06:37, par Sylvestre Huet

* La lettre de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information du 02 mars 2008

Voir l'historique de cette association créée le 21 mars 1955 pour promouvoir et défendre l'existence de cette spécialisation inconnue jusqu'alors, l'information scientifique et médicale [...] se posait alors une question toujours d'actualité : fallait-il des journalistes pour traiter de l'information scientifique et médicale ? |

L'AJSPI

dénonce dans une lettre ouverte à la ministre de la

Recherche Valérie Pécresse des pressions contre plusieurs

journalistes, à la suite de leurs articles faisant état

d'une controverse sur le réchauffement climatique... Le 23

janvier 2008, l'AJSPI a organisé un petit dej' avec Sylvestre

Huet, de Libération, Stéphane Foucard, du Monde, et

Caroline de Malet, du Figaro (version

publique ici). Tous trois ont relayé

les soupçons de manipulation de données évoqués

par le climatologue Edouard Bard, professeur au Collège de

France, à l'égard de Vincent Courtillot, directeur

de l'Institut de physique du globe de Paris. Ces soupçons

avaient été publiés dans une revue à

comité de lecture, Earth and Planetary Science Letter.

Depuis, Vincent Courtillot accuse les trois quotidiens de mener

une « campagne de diffamation » et a même évoqué

l'idée d'un « procès ». Une réunion

interne de l'association a abouti à la rédaction et

à l'envoi en mars 2008 d'une lettre ouverte au ministre de

la Recherche, au président de l'Académie des sciences

et à la présidente du CNRS (cliquez

sur ce lien pour découvrir la lettre du 02 mars 2008). |

| Ci-contre

: la dépêche AFP publiée le 11 mars 2008

Voir

également |

L'Association

des journalistes scientifiques de la presse d'information (AJSPI)

dénonce dans une lettre ouverte à la ministre de

la Recherche Valérie Pécresse des pressions contre

plusieurs journalistes, à la suite de leurs articles faisant

état d'une controverse sur le réchauffement climatique. |

|

La

Recherche - février 2009 La

Recherche - février 2009 |

1B. Etude d'un second moment discursif : de la Lettre des "400" climatologues (avril 2010) au débat à huit clos à l'Académie des sciences (octobre 2010)

Avril

2010 |

Septembre

2010 |

Octobre

- Novembre 2010 |

| La

lettre ouverte des 400 climatologues Le

monde du climat vire Allègre Plus

de 400 climatologues en appellent à la ministre Climat

: l'Académie des sciences va organiser un débat La

lettre de Valérie Pecresse à l'Académie des

sciences Débat

scientifique sur le changement climatique Les

climatologues français passent au peigne fin |

Climat

: dans le secret de l'Académie des sciences Climat

: débat à huis clos à l'Académie des

sciences, Climat

: débat animé à l'Académie des sciences,

Pro

et anti-Allègre plongés dans le huis clos de l’Académie, La

lettre de Valérie Pecresse à l'Académie des

Sciences |

Changement

climatique Climat

: les thèses d'Allègre réfutées L'Académie

des sciences réfute les thèses d'Allègre L'Académie

des Sciences refroidit Claude Allègre La

science, le doute, et la faute de l'Académie |

Activité

n°2.

L'affaire de l'Atlas de la Création dans la presse quotidienne

nationale du mois de février 2007

Le rôle d'une éducation scientifique citoyenne dans un cadre

social laic.

Effet

d'agenda et médiation d'une question socioscientifique : retour

sur les Unes du 02 février 2007 (chercher le sens des choix éditoriaux

de la PQN)

L'évolution, une question socioscientifique c'est à

dire complexe, expertisée et médiatisée (Urgelli,

2009) ?

|

L'évènement : l'envoi de l'Atlas de la Création dans plusieurs écoles et universités françaises à la fin du mois de janvier 2007. Il s'agit étudier un moment discursif (Moirand, S.(2004)... mais pas exactement ! Pourquoi ? Le Corpus a été établi à partir de Factiva et Europresse, correlé et complété par une recherche sur les sites Web des journaux (Urgelli, 2013) |

Yahya, A. (2006, p.720-729) |

- Les

dépêches

AFP et Reuters du 2 février 2007 (source : Urgelli,

2015)

- Les articles de presse du 2 février au 10 février 2007 dans les quotidiens Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix et L'Humanité :

| Médias |

Le

Figaro |

La

Croix |

Le

Monde |

Libération |

L'Humanité |

| Date |

- Hervé Le Guyader (2007) : Note de lecture de l'« Atlas de la création » de M. Yahya, pour le Ministère de l'Education Nationale

- Note de lecture de l'Union française des géologues et de la Société géologique de France (probablement en janvier 2008).

PERSPECTIVES : La question éducative souvent au coeur des récits médiatiques sur les questions socialement vives, qui parlent de complexité, d'expertises et/ou de valeurs ! Pour une éducation par les médias, aux médias... et aux sciences !

Voir

aussi le numéro de TDC |

84% des jeunes de 12 à 17 ans ont accès à internet. 83% ont un téléphone mobile. 71% se connectent quotidiennement. 52% participent à des réseaux sociaux (source : CREDOC, 2009). Cette situation fait émerger une génération [...] de technophiles et de journalistes citoyens qu'il est crucial de former massivement (Blanquer, DGESCO, 2011). La question de l'éducation aux médias n'est donc pas un sujet de spécialistes. Par ailleurs, les productions médiatiques interfèrent et contribuent à la culture scolaire et familiale des jeunes d'âge scolaire. Mais les jeunes acquièrent grâce à elles une culture inégale en fonction des milieux familiaux. Elles contribuent aussi à l'élaboration de leur rapport au réel, au savoir, à la société. Les médias sont donc porteurs de connaissances, de représentations et de valeurs qu'il faudrait être capable d'identifier dans le cadre d'une éducation aux médias. L'éducation par les médias est une modalité d'apprentissage et de construction de connaissances, en amont et au sein des disciplines scolaires. L'école doit s'interroger sur sa propre culture médiatique et sur celles de ses publics, lorsqu'il s'agit de mettre en place ses dispositifs d'appropriation des savoirs, sous peine de voir les élèves se détourner des disciplines traditionnelles dont le sens et la pertinence leur échappent souvent. Les médias, par les récits qu'ils élaborent, sont à mon sens un vecteur d'entrée dans les dimensions socialement vives et les problématisations des questions scientifiques d'actualité. Dans une éducation aux médias (media literacy), il s'agit de convaincre les publics qu'ils doivent acquérir une double compétence critique, en tant que récepteur mais également en tant que producteur. Pour agir de façon pertinente et responsable face à la médiation sociale, il faut tenter d'identifier l'existence de cultures médiatiques qui articulent des connaissances et des valeurs. Ces médiations qui ne sont pas le miroir de la réalité sociale contribuent à construire une actualité et des débats sociaux par des effets d'agenda sociopolitique, scientifique et environnemental et par des réseaux d'alliance. Un des enjeux de l'éducation aux médias est donc d'apprendre à porter un jugement distancié et réflexif sur les discours et les valeurs qui fondent les pratiques et les positionnements médiatiques. Compétence 6 du socle commun de connaissances et de compétences (2006) : les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose : [...] être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société. L'éducation aux médias porte un enjeu démocratique essentiel : elle peut contribuer à une éducation à la citoyenneté, par l'apprentissage du jugement critique, de l'autonomie intellectuelle, d'une forme d'expression sans violence et respectueuse d'autrui, et par l'organisation de débats participatifs et réflexifs. Les compétences sont centrées sur l'analyse de supports et de procédures à l'oeuvre dans la production et la réception de discours médiatiques. |

Construire une éducation aux médias, c'est donc définir un ensemble des savoirs, des savoirs-faire et des attitudes constitutifs de cet enseignement. Mais c'est aussi faire appel à une pédagogie active, à une démarche de projet, en partenariat avec des professionnels des médias. Cette éducation suppose d'instaurer un contrat didactique qui s'intéresse aux élaborations des savoirs, à leurs limites, à leurs pluralités, aux valeurs qui s'y articulent parfois, mais aussi à la dynamique de leurs circulations sociales. Chateauraynaud invite à suivre les trajectoires argumentatives (Chateauraynaud, 2011-2012) dans les médias, c'est à dire l'évolution des jeux d'acteurs et d'arguments.

Voir l'éducation aux médias et à l'information dans la loi 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République En créant le service public du numérique éducatif qui mettra en ligne des ressources pédagogiques et des logiciels au service des enseignants, des élèves et de leurs parents, la loi de refondation permet à l’école d’entrer dans l’ère du numérique. L’école pourra ainsi apporter aux élèves une véritable éducation aux medias, clé de la citoyenneté à venir. Onze services numériques seront disponibles dès la prochaine rentrée. Faire entrer l’École dans l’ère du numérique Le numérique modifie profondément notre relation au savoir et à la connaissance et interroge, par là même, la place et le rôle de l’institution scolaire. L’École ne peut pas rester spectatrice de ces évolutions. Elle doit en devenir actrice pour pouvoir accompagner les élèves dans une société dont l’environnement technologique se transforme de plus en plus rapidement. Le numérique peut aider l’École dans l’accomplissement de ses missions fondamentales : instruire, éduquer, émanciper et former les enfants d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent les citoyens épanouis et responsables de demain. [...] |

QUELLE

VEILLE MEDIATIQUE POUR LES EDUCATEURS de sciences ?

Les sources d'information scientifique : des agences aux réseaux

sociaux ; la question des temporalités et la crainte des effets...

|

Autour d'une information scientifique particulière, il est possible de reconstituer un réseau de production et de diffusion, donc de circulation d'information. Les journalistes suivent les fils des agences, les articles principaux des médias, mis à disposition par des agrégateurs (comme Google par exemple). Ils sont alertés en même temps des dernières productions par des blogs auxquels ils sont affiliés. Le web est donc devenu un des moyens privilégiés d'une forme de veille de l'actualité médiatique. La connaissance de ces réseaux et de leurs logiques propres (temporalités différentes liées aux impératifs de référencement et d'audience, lignes éditoriales, modes de traitement, etc...) peut constituer une aide au traitement didactique des actualités médiatiques à propos de sciences. Il faut prendre conscience de la diversité des sources sur un même évènement, avec parfois l'existence de divergences, d'informations complémentaires et des représentations différentes qui peuvent jouer sur la perception de l'évènement. Un enjeu éducatif est aussi la prise de conscience des spécificités des médiations par les réseaux sociaux (médiation immédiate), mais aussi de l'intéret de parcourir les forum d'internautes ou les courriers des lecteurs autour d'un évènement particulier, afin d'identifier la diversité des représentations des publics, même s'il s'agit d'une diversité non exhaustive et contextualisée. Signalons que la dimension collaborative ou contributive de nouvelles productions médiatiques est une forme récente de médiation, non encore stabilisée, et dont il faudra analyser les logiques propres dans les années à venir (Charon, 2012 ; Lits, 2002). |

TDn°2. Les traitements d'une actualité socioscientifique dans les JT français (décembre 2011) :

|

Benoit

Urgelli et Lionel Scotto d'Apollonia |

|

DEUX OBJECTIFS

1. saisir la diversité des traitements médiatiques que fournissent les rédactions télévisuelles, face à une information expertisée sur les risques climatiques, en prenant en compte l'agenda socioscientifique et politique du moment, et l'existence de réseaux d'alliance ;

2. saisir la diversité des enjeux communicationels pour les rédactions télévisuelles, dans le cadre strict de l'analyse de JT du soir, à audience significativement importante. L'idée n'est pas de s'inscrire dans une théorie des influences médiatiques fortes sur les publics (théorie largement remise en cause par les sciences de la communication) mais de chercher les logiques du médiateur pris entre deux contrats : celui de captation (cognitive et concurentielle) des publics et celui d'information dans un rapport à la vérité défini par une charte déontologique.

A

propos de l'histoire de la vulgarisation scientifique à la télévision

et du changement de paradigme dans la médiatisation des sciences

(place de la subjectivité et modernité).... voir

Louchard, G. & Soulages, J.-C. (2008). Le

traitement quantitatif par la télévision.

in Charaudeau,

P. (dir.) (2008). La médiatisation de la science. Clonage OGM,

manipulations génétiques. De Boeck. 42-44.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOME DATA ON FRENCH TELEVISIONS AND SCIENCE COMMUNICATION

|

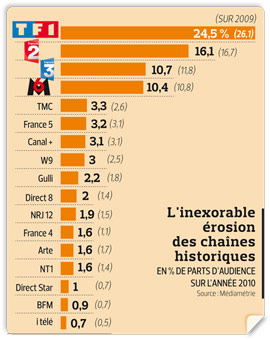

Médiamat est la mesure d'audience de la télévision en France. Avec Médiamat, vous accédez à la mesure précise et détaillée des comportements du public de la Télévision en général et des principales catégories qui le composent, tous les jours, pour chaque programme diffusé par les chaînes nationales : TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, France 5 , Arte , M6, W9 et TMC, Gulli, France 4, Direct8, NT1,et NRJ12. Médiamat permet également d'établir le profil des téléspectateurs d'une émission ou une tranche horaire, d'évaluer la durée d'écoute par individu ou par téléspectateur. Parmi d'autres nombreuses possibilités à la demande... |

|

Résultats des parts d'audience sur les chaines nationales (de 2006 à 2010) |

|

|

|

|

Nous sommes près de 20 millions chaque soir devant le JT, le plus familier mais aussi, à bien des égards, le plus méconnu des programmes. Pour tenter d’appréhender ce flux d’information qui nous arrive à l’heure du prime time, nous avons conçu Ina’Stat, le baromètre thématique des JT, qui permet de mettre à distance l’événement et d’accéder, à froid, à la structure de l’offre d’information. (extrait de la Lettre trimestrielle n°1, mai-juillet 2006). Méthodologie

: Pour

déterminer le système de classification en rubriques

deux contraintes ont été prises en compte : d'une

part définir un nombre restreint de rubriques et d'autre

part accorder leur contenu à la spécificité

de l'information télévisée. La typologie retenue

s'inspire donc très largement de la structure des journaux

de la presse écrite - quotidienne et magazine - de l'organisation

de l'information des chaînes de radio et de télévision

et enfin, des disciplines et des axes de recherche du monde universitaire. Environnement : sous cette rubrique sont classés les documents indexés avec le vocabulaire du thesaurus lié, par exemple, au climat, à l'écologie, aux éléments naturels, à l'urbanisme... L'environnement

dans les JT 2010

|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDY

OF A DISCURSIVE MOMENT *

ABOUT

CLIMATE CHANGE

ON FRENCH TELEVISION

2011: France warmest year

WHICH

LOGICS OF INVOLVEMENT ON COMMUNICATING SOCIOSCIENTIFIC ISSUE ?

IMPLICATIONS FOR SCIENCE EDUCATION

|

DVD Apprendre

la télé, le JT, Editeur : CEMEA, Jériko

- 2003. L'objectif de ce produit est de présenter le journal télévisé et d'établir des comparaisons entre différents journaux. Pour cela, des JT d'une même journée ont été choisis. Le corpus retenu est celui du journal télévisé de cinq chaînes françaises (TF1, France 2, France 3, ARTE, M6, deux chaînes francophones (RTBF et Radio-Canada), de cinq Unes de journaux nationaux et de l'émission "Les guignols de l'info". |

|

VISIONNAGE

du corpus médiatique Ressources disponibles sur trois sites internet |

|

TV-replay

|

Controverses2011-Youtube

de Lionel Scotto d'Apollonia (BFMTV sur Youtube : version 1 BFMTV sur Youtube : version 2)

|

GRILLE

d'analyse du corpus médiatique

JT de 6 chaînes françaises, généralistes et

hertziens, un choix en relation avec INA-Stat'

JT du soir du mardi 27 décembre 2011

|

||||||

Nom

du JT |

||||||

Horaires Part d'audience |

||||||

Les

titres dans l'ordre |

|

|

|

|||

Durée

du reportage "Climat" |

||||||

Contenu

général |

|

|||||

Rapport

entre

|

||||||

Précisions

sur la source d'information |

||||||

Présence

et mise en scène d'un expert (nom, statut) |

Patrick

Galois prévisionniste MétéoFrance |

|||||

Présence et mise en scène d'objet scientifique |

|

|||||

Contenus des énoncés scientifiques

|

||||||

Discours

sur les méthodes scientifiques |

||||||

Discours sur les causes du phénomène scientifique

|

||||||

Discours sur les conséquences du phénomène

|

||||||

Rapport

aux téléspectateurs (mode d'énonciation, présupposés

sur les publics) |

||||||

BILAN sur le traitement de l'information (rapports aux sciences et aux publics)

|

||||||

MEAN RESULTS : une démarcation science/politique dans la culture médiatique française ?

1/

Mise en scène d'informations scientifiques sur le registre des

implications pour l’agriculture et le tourisme en France (contextualisation

saisonnière et météorologique, en période

de vacances scolaires hivernales). Pas de mise en relation avec la responsabilité

de l'homme dans l'évolution climatique récente.

2/ Pour France Télévision et Canal +, une expertise présentée

comme un verdict de certitudes et de confiance, fondé sur une approche

statistique en référence à deux experts de MétéoFrance.

3/ Seul France 2 évoque la politisation de la question climatique

(« si rien n’est fait »), à travers

la parole du climatologue du GIEC Jean Jouzel.

4/ et pour Arte ? voir entretien de rédacteur en chef réalisé

par Scotto d'Apollonia

5 / Pour TF1, un traitement dans le JT du 26 décembre à

20h et du 27 décemlbre à 13h....

Quels rapports avec les dépêches AFP ?

FROM METEOFRANCE-AFP-TELEVISIONS TO WMO-REUTERS NETWORK : Agenda effects, Alliance networks and politicization on science communication

Retour sur les dépêches AFP (versus Reuters) : quelles différences de culture médiatique dans le traitement de l’information scientifique, au même moment ?

Bilan

MétéoFrance de l'année 2011

|

WMO

Press Release No. 935 Global

temperatures in 2011 are currently the tenth highest on record and

are higher than any previous year with a La Niña event, which

has a relative cooling influence. The 13 warmest years have all

occurred in the 15 years since 1997. The extent of Arctic sea ice

in 2011 was the second lowest on record, and its volume was the

lowest.

Will

2012 top 2011 for record weather disasters ? |

Analyse du contenu

des dépêches AFP du 27 décembre 2011 : une dépolitisation

inscrite dans la charte de Munich ?

AFP à comparer avec celles de la Reuters

du 27 decembre 2011 : "Will 2012 top 2011 for record weather

disasters?" (Sources: Reuters, NOAA, WMO, Colorado State University,

27-12-2011) - From floods that crippled countries, to mega cyclones,

huge blizzards, killer tornadoes to famine-inducing droughts, 2011 has

been another record-breaker for bad weather.

=> Dans les JT

du 27-12-2011, on retrouve les trois points de la Reuters et de l’AFP

du 27 décembre (analyse statistique, 2011 overview et 2012 prediction,

surtout les deux premiers points). Pas de politisation (sauf France

2-Jouzel).

=> Des cultures et des contextualisations médiatiques différentes

face à une même source experte (ordre des titres, articulations

des différents sujets et aux mises en scènes)

=> Mettre l’ensemble en regard de stratégies d’audience

(double contrat médiatique de captation des publics et de rapport

à la vérité) et des analyses statistiques d’INA

Stat sur les sciences dans les JT.

Voir aussi les analyses

de Masseran et Chavot (2003 et 2010) sur les sciences à la télévision.

De Cheveigné (2000) sur l’environnement dans les JT et

Comby (2008) sur le climat à la télévision.

Retour

sur l’annonce experte de la WMO du 29 novembre 2011 (Conférence

de Durban) :

un gap temporel dans le réseau médiatique et autre effet

d'agenda ?

L’enquête

montre que l’annonce WMO est plus ancienne que le 27 decembre

2011 : "WMO: 2011 one of hottest years on record" publié

par Reteurs le 30 novembre 2011 et par WMO à GENEVA/DURBAN le

29 November 2011 :

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_935_en.html

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/gcs_2011_en.html

QUESTIONS DE RECHERCHE....

Et l’AFP, sur la même

période, l’a-t-elle traitée ?

E t les JT ?... Pourquoi ce gap entre Durban (politisation du climat)

et le 27 décembre (dépolitisation de la question). Quel

déterminant de contexte ?…

Qu'a fait la presse télévisuelle française le 30

nov... (Évitement, ou autre contextualisation (Durban ?) et donc

politisation de la question...) ?