Objectifs généraux : on cherche les sens educatif et scientifique de la sortie de terrain dans le cadre des programmes de sixième, cinquième, troisième et seconde.

En terme d'éducation scientifique, la sortie peut permettre de construire et discuter les concepts de biodiversité et d'écosystème, qualitativement mais aussi quantitativement (initiation à la pensée statistique et aux traitements de données, aux logiques d'échantillonnage, aux incertitudes de mesures, à la cartographie comme représentation scientifique) et de s'interesser à la place de l'homme dans l'évolution actuelle, passée, et à venir des environnements et des paysages naturels (exemple des biodiversités des sols agricoles et des sols de prairie, programme de seconde ou de sixième). On rejoint alors les objectifs de l'éducation au développement durable, à la complexité mais aussi aux risques, en relation avec la vulnérablité des populations et les aléas naturels. La dimension temporelle est donc celle de l'histoire de l'Homme et des sociétés.

Dans les programmes, on s'intéresse aussi à l'évolution de la biodiversité à des échelles de temps qui dépassent la perception et l'histoire humaine, pour évoquer alors l'histoire de la vie et de la Terre.

- Voir les propositions des manuels scolaires de sixième et de cinquième => discussions des contenus, des activités élèves et des objectifs éducatifs affichés.

- Voir la proposition d'école de terrain pour la classe de Cinquième de Fabien Madoz-Bonnot, Collège Alésia, octobre 2010

- Voir la propostion pour la classe de cinquième de Vincent Guili et Benoit Urgelli, Collège Dargent, avril 2010

- Voir la proposition d'école de terrain pour la classe de quatrième de Benoit Urgelli, Collège Dargent, mai 2010

- Voir la proposition de l'équipe pédagogique du Lycée Fays de Villeurbanne pour la classe de Première S, mai 2010

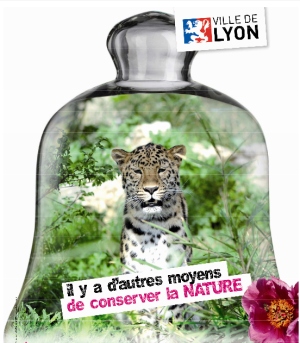

- Voir une proposition d'école de terrain au Parc Zoologique de Lyon, classe de seconde, juin 2011 : quelques détails ci-dessous :

Quels regards portés sur la captivité animale ?

Du zoo spectacle au zoo préservant la biodiversité, notre rapport aux animaux captifs n'a pas cessé d'évoluer.

Les zoos constituent un lieu privilégié pour l'étude des rapports entre les êtres humains et les animaux

Voir aussi le cours de licence ici

Benoit

URGELLI

Date de dernière mise à jour : 29-Jui-2014

Bibliographie : Joulian, F. & Abegg, C. (2008). Zoos et cause animale. Techniques & Culture n°50.

| voir aussi le dossier Les mutations d’un parc urbain : la Tête d’Or - Bibliothèque municipale de Lyon - 2006

|

|

L'histoire

du Zoo du Parc de la Tête d'or de Lyon (1857-2010) |

Service pédagogique Jardin Zoologique du Parc de la Tête d'Or - Mairie de Lyon 69205 LYON Cedex 01 - FRANCE +33 (0)4 72 82 36 46 Services pédagogiques du Zoo et de la Mairie de Lyon Plaquette des activités pédagogiques |

|

Somme

du numéro Homme/animal

: Des frontières incertaines |

En

Occident, l'homme s'est attribué une place privilégiée,

au sommet de l'échelle des êtres. Dès lors,

les peuples qui accordaient un statut différent aux animaux

nous ont toujours semblé étranges : des vaches sacrées

en Inde aux perroquets-totems d'Amazonie, en passant par les varans

que l'on élève dans certaines populations d'Indonésie

comme des enfants... Comment les singes sont devenus (presque) humains. J.-F. DORTIER. En un siècle, la primatologie a révolutionné notre vision des grands singes. On a découvert qu'ils étaient intelligents et que leur vie sociale et émotionnelle était riche. Ce faisant, ils ont contribué à brouiller les frontières entre l'homme et l'animal. |

|

|

[...]

les zoos font tout pour nous émerveiller en mettant

en scène les comportements naturels de leurs locataires

[...] Modifier les comportements, faire changer les mentalités mais aussi alerter le public sur le fait que, sans qu'il en ait conscience, certaines de ses actions mettent des animaux en danger [...]. Tout ce travail de sensibilisation est essentiel, notamment auprès des enfants, qui sont les adultes de demain. [...] [...] Une grande partie de l'activité des zoos consiste à organiser les mariages entre animaux [...] [...] Prenez la panthère de l'Amour. Victime de la disparition de son habitat et du braconnage, l'espèce est vouée à une extinction quasi certaine : aujourd'hui, il ne resterait plus qu'une trentaine d'individus à l'état sauvage, dont à peine sept femelles. Heureusement les zoos d'Europe, de Russie et d'Amérique du Nord ont lancé un programme d'élevage et, en vingt ans, ils ont réussi à faire passer la population captive de quelques dizaines d'animaux à plus de 300 ! [...] Mais on espère bien pouvoir un jour les relâcher dans la nature pour qu'ils repeuplent le monde sauvage [...] les zoos constituent un vaste laboratoire vivant [...]. La contribution essentielle des zoos, c'est le financement des programmes de conservation dans le milieu naturel [...] Une partie des recettes des entrées et de la vente des souvenirs est reversée à tous ces projets. |

|

Eric

Baratay et Élisabeth Hardouin-Fugier (1998). Note de l'éditeur : L'animal sauvage n'a jamais cessé de fasciner les hommes. Afin de nourrir leur passion pour les collections, ils inventèrent les zoos, ces lieux uniques où s'expriment leur désir de dominer la nature pour mieux la connaître. Dans cet ouvrage [...], Eric Baratay et Elisabeth Hardouin-Fugier retracent l'histoire des ménageries et jardins zoologiques en Occident.

|

||

| Exemple

d'un message de cadrage administratif, scientifique et pédagogique

de la visite du Zoo de Lyon, mai 2011 : Cher(e)s

collègues,

|

||

Les

vidéos Universciences de Pascal Picq Comparer les espèces en fonction des critères culturellement utilisés pour montrer la supériorité de l'espèce humaine. |

- Voir aussi la visite de la Grande Galerie de l'Evolution au MNHN : discussion sur les mises en scène muséale et les objectifs éducatifs

- Discussion sur les enjeux éducatifs et éthiques d'une visite de l'exposition controversée Our Body.

Partenariat médiatique et éducation au développement durable.

voir aussi

Medias and communication about socioscientific issue

EXERCICE

: Autour des

5 expositions de Yann Arthus Bertrand (Association GoodPlanet.org) pour

l'école.

On s'interesse aux messages des affiches concernant le réchauffement

climatique et à l'accompagnement pédagogique et scientifique

proposé par l'Education nationale (objectifs, contenus, formes

scolaires et postures). Qu'en faire en contexte d'enseignement ?

Titre

de l'exposition |

Titre

de l'affiche et légende de la photographie |

Message

du photographe |

Les

fiches pédagogiques de l'Education Nationale |

2006 Le développement durable |

Sans

raison apparente, on observe depuis quelques années une fonte

accélérée des glaciers de la planète.

De même, l'épaisseur de la banquise arctique a diminué

de 40 % en moyenne depuis 1960. Ces phénomènes sont des signes visibles du réchauffement global de la planète, dû à l'effet de serre dont l'agent principal est le gaz carbonique. Ce CO2 est libéré en masse dans l'atmosphère quand l'homme brûle les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) pour produire de l'énergie (industrie, transports, chauffage). Les conséquences sont nombreuses. La hausse du niveau de la mer menace les îles basses et les plaines deltaïques comme le delta du Nil, le Bengladesh ou même la Camargue. La fonte des glaciers menace l'approvisionnement en eau des vallées. Sous l'effet du réchauffement, certaines espèces disparaissent, d'autres migrent. Il est urgent de diminuer nos rejets de gaz à effet de serre. |

||

2007 La biodiversité |

La

vie est possible sur Terre grâce à la chaleur du Soleil

et à un phénomène naturel appelé effet

de serre, sans lequel la planète serait entièrement

glacée. Depuis un siècle, les activités humaines rejettent aussi des gaz à effet de serre qui s'accumulent en quantités croissantes dans l'atmosphère. Par exemple, pour nous déplacer, nous chauffer, nous éclairer et faire fonctionner nos équipements électriques, nous brûlons du charbon, du pétrole et du gaz naturel qui dégagent des gaz à effet de serre. Cela perturbe le climat en accentuant l'effet de serre normal : il se met à faire un peu trop chaud… Avant la fin du siècle, la température moyenne du globe pourrait augmenter de 1,8°C à 4°C, modifiant considérablement les milieux naturels. C'est bien trop rapide pour que les espèces qui y vivent aient le temps de s'adapter ou de migrer. Selon des biologistes, 15 % à 37 % des espèces vivantes pourraient ainsi se voir rayées de la planète avant 2050. |

||

2008 L'énergie |

Pour

limiter à 2 °C la hausse de température de l’atmosphère

en 2100, il faudrait diviser par deux les émissions mondiales

de CO2 avant 2050.

Depuis un siècle, le recours aux hydrocarbures a entraîné des rejets importants de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Durant le XXIe siècle, il pourrait en résulter une amplification de la fonte des glaces aux pôles mais aussi une diminution des glaciers terrestres. Cette évolution climatique dont les causes et les conséquences font l’objet de nombreux travaux scientifiques peut entraîner des effets importants sur la biodiversité et sur l’organisation des littoraux. |

||

2009 L'eau |

L’une

des conséquences du changement climatique, dû à

l’augmentation de la température moyenne de l’atmosphère,

est la modification du régime des précipitations.

Mais un climat plus chaud et plus instable va aussi de pair avec

des événements extrêmes –inondations et

épisodes de sécheresse– plus fréquents

et plus prononcés, avec des conséquences sur le régime

des fleuves et les ressources en eau. De plus, la montée

du niveau des mers va peser sur les littoraux mais risque aussi

de provoquer l’intrusion d’eau salée dans les

aquifères littoraux. Aussi, maîtriser le changement

climatique représente un défi de première importance,

d’autant qu’il va se combiner à l’accroissement

de la population mondiale et à la concentration de l’humanité

dans de grands centres urbains, grands consommateurs d’eau. |

||

| 2010 La forêt |

Les

forêts ont une importante fonction de régulation du

climat, que ce soit localement ou globalement. Par exemple, la concentration

du gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère fluctue de

manière saisonnière. Elle est plus élevée

quand l’activité des plantes est ralentie en hiver

dans l’hémisphère nord, car celles-ci absorbent

alors moins de CO2. Inversement, la destruction des arbres et les

feux de forêts entraînent la libration de CO2 dans l’atmosphère.

Les surfaces forestières converties à d’autres

usages ne peuvent plus jouer leur rôle de capture du carbone

atmosphérique. Par ailleurs, le changement climatique a aussi

un impact sur les forêts. Si l’excès de CO2 accélère

la croissance des plantes les variations locales de température

peuvent soit être fatales à certaines espèces,

soit leur permettre de migrer vers de nouveaux territoires. |

BILAN : Deux types d'utilisation,

liés à deux objectifs éducatifs : - éducation

aux sciences, comme document d'appel aux questionnements scientifiques

(éducation aux sciences par les médias,

voir les fiches pédagogiques de l'inspection générale

de SVT) ou éducation aux médias

(voir loi 2005 d'orientation de l'ecole), à l'esprit critique,

en discutant des enjeux de citoyenneté, des intérêts

et des motivations du médiateur, à travers son discours

et les mises en scènes proposées (approche

didactique et pédagogique pluridisciplinaire).

En

classe de troisième, après les classes de sixième,

de cinquième et de quatrième, l'éducation au développement

durable prend la forme d'une éducation aux choix responsables en

matière de santé et d'environnement. Avec un risque fort

pour l'enseignant de sciences, comme le rappelle Gérard Bonhoure

(2008, p.19) : La tentation « d’enseigner les bons choix

» et de « promouvoir les bonnes actions » existe, surtout

lorsque les préconisations sont consensuelles et relèvent

du bon sens. « Économiser l’eau », « ne

pas gaspiller », « réduire ses émissions de

CO2 », tout cela par exemple peut sembler évident, surtout

après qu’une argumentation scientifique en ait construit

la légitimité. Mais le professeur ne devient-il pas alors

une sorte de « professeur de morale » ? (voir aussi Urgelli,

2009, p.83-88).

Le

professeur doit s'abstenir de tout militantisme ; il présente les

éléments scientifiques constitutifs du sujet et en indique

les limites d'incertitude, sans prendre parti dans le débat lui-même.

C'est ainsi qu'il contribue au mieux à la formation de futurs citoyens

capables d'opérer des choix responsables (BOEN,

2008, thème de convergence).

EXERCICE

: Voir les propositions des manuels scolaires de troisième,

partie Responsabilité humaine en matière de santé

et d'environnement

=> discussions autour des contenus, de la forme, des activités

élèves, des objectifs éducatifs affichés et

des postures éthiques.

Des propositions diverses dans les manuels avec des objectifs différents

: analyse de la complexité des questions d'environnement et de

santé ou des stratégies fondées sur une supposé

relation causale entre information, compréhension, débat

et action (ou encore savoir

--> action) ou parfois des engagements partiaux qui conduisent à

transformer le responsable en coupable (culpabilisation).

La tendance à faire travailler les élèves sur des

sujets définis par les enseignants, autour d'un exercice de communication

à propos de sciences sur des questions controversées, complexes,

expertisées et médiatisées (questions socioscientifiques

qualifiées également de socialement vives).

Des sources diverses mises en scène dans les manuels : Libération,

Le Monde, The Independant, Santé Mag, ADEME, FAO, WWF, MED, ....,

souvent avec une approche partiale et engagée. Peu de place pour

la mise en scène de débats et de l'expertise scientifique.

EXERCICE : des propositions de mises en scène

pour une éducation à la santé : quelles postures

et quels enjeux scientifiques et éducatifs ?

A partir de l'exposition photographique "What the world eats",

Peter MENZEL, 2005 - Classe

de première L : Alimentation et santé

[...]

30 familles visitées dans 24 pays différents. Le principe est simple :

chaque famille est photographiée devant la nourriture qu’elle consomme

en une semaine. La légende stipule la dépense que cela représente en dollars

US. On mesure ainsi du premier coup d’œil à quel point les différences

économiques sont aussi grandes que les différences culturelles. Mais aussi

que l'humanité oscille décidement entre pénurie et malbouffe [...] d'après

le

site Un blog sur la planète, janvier 2008

D’autres clichés sur le site de Peter Menzel ou du Time. Télécharger également ce powerpoint qui circule sur le net. |

|

Etats-Unis Etats-UnisFamille Revis de Caroline du nord 341.98 $ / semaine |

Tchad TchadFamille Aboubakar, réfugiés du Darfour 1.23$ / semaine |

Chine ChineFamille Cui du village Weitaiwu 57,27 $ /semaine |

Allemagne AllemagneFamille Melander de Bargteheide 500.07 $ / semaine |

|

|

|

Egypte EgypteFamille Ahmed du Caire 68.53 $ / semaine |

La question de l'IMC : méthode de calcul, facteurs de variation, incertitudes

Education aux sciences, aux médias et questions d'actualité

On

s'interesse à trois articles de presse en relation avec un évènement

sismique dans une région à risque. Pour une éducation

par les médias et aux médias, quelle(s) image(s) des sciences

et des experts, quels contenus ? Quelles

mises en scène pédagique possibles autour des risques sismiques

?

EXERCICE : A partir d'un article de presse quotidienne

généraliste, quelles mises en scène, en relation

avec les manuels de quatrième : éducation aux risques; éducation

à la modélisation scientifique dans sa dimension prédictive

et lien avec l'expertise des risques. Discussion sur l'aléa et

la vulnérabilité des populations. Approche didactique socioscientifique,

du social vers le scientifique, dans la logique des approches médiatiques.

La question de la gestion de la temporalité et des contraintes

communicationnelles des médias : suppose du temps pour l'enseignant

pour une prise de recul et une investigation documentaire scientifique.

L'optique est la didactisation et non pas de diabolisation des médias

!

Objectif : Chercher et donner

du sens socioscientifique à l'évènement médiatisée,

autour de la question de l'expertise scientifique (place des sciences

en société) et de la prévision et gestion des risques.

Les productions médiatiques sont une entrée didactique possible,

mettant le plus souvent l'accent sur le "socialement vif". Cette

aproche suppose cependant de rapeller les logiques et contraintes communicationnelles

et temporelles de l'industrie médiatique, tout comme la

déontologie du journalisme scientifique.

Monde

- Mars 2012 Le tremblement de terre qui a secoué le sud de Mexique ce soir a été ressenti jusqu'à Mexico. Il n'y a aucune victime, selon les autorités, seulement des dégâts matériels dans le sud du pays. |

|

|

Monde - Février

2010 Un tremblement de terre d'une violence exceptionnelle a touché le pays samedi. Le bilan était hier de 708 morts et de deux millions de sinistrés.

|

|

Monde - le 14 Janvier 2010

Evénement Haïti. Un séisme majeur Michel Granet, directeur du Bureau central sismologique français, explique les causes du violent tremblement de terre qui a dévasté Haïti. ENTRETIEN

réalisé

par Anna Musso [*Michel Granet.*] De magnitude supérieure à 7, le séisme s’est produit sur une faille, dans une zone frontière entre la plaque caraïbe et la plaque d’Amérique du Nord. Les mouvements de ces deux plaques l’une vers l’autre déforment la croûte terrestre et sont susceptibles d’engendrer des séismes. Dans cette région, il y a un risque sismique, il existe des failles actives, et il y a déjà eu d’importants tremblements de terre, notamment au XVIIIesiècle. Mais c’est le premier séisme majeur à Haïti depuis plusieurs décennies. Ce phénomène était-il prévisible ? [*Michel Granet.*] Actuellement, la science n’est pas capable de prévoir à quel moment un séisme peut se produire. En revanche, sachant qu’il y avait déjà eu dans cette région, et sur des failles bien identifiées, des tremblements de terre destructeurs, une politique nationale de prévention du risque sismique doit être mise en place. Ceci passe par une législation, l’établissement de normes de constructions parasismiques et par la mise en œuvre de techniques modernes d’appréhension concernant le zonage sismique du territoire… mais tout cela coûte cher, nécessite des compétences et ne peut se faire sans une aide internationale. Haïti n’a pas les moyens économiques, ni même humains, d’assumer une telle catastrophe et de s’en prémunir. Doit-on redouter des répliques importantes dans cette zone ? [*Michel Granet.*] Oui, le retour à l’équilibre va prendre du temps, il y aura donc de nombreuses répliques durant plusieurs semaines, plusieurs mois. Certaines d’entre elles pourront atteindre des niveaux de magnitude importants. Ce premier tremblement de terre pourrait aussi initier d’autres séismes dans les pays alentours.

|

Voir

aussi une proposition

d'exploitation pédagogique de l'éruption volcanique en Islande,

avril 2010

Voir aussi l'exploitation pédagogique

du séisme au Japon en mars 2011. Discussion des questions de

modélisation, d'expertise et de prises de décision face

aux risques scientifiquement évalués.

Discussion sur les stratégies de veille scientifique et médiatique

Voir les flux RSS, la catégorisation des médias génaralistes et spécialisées, avec des temporalités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Possibilités d'utiliser les flux médiatiques anglosaxons de la BBC Science and Environnement News, sensibles aux questions scientifiques socialement vives, en lien avec les revues primaires de sciences expérimentales.

EXERCICE : tentative de catégorisation thématique des actualités scientifiques dans différents médias de sciences (radio généraliste international (BBC), presse spécialisée nationale et international (La Recherche, Pour la Science), avec des temporalités et des logiques différentes. Fenêtre temporelle choisie pour l'analyse : trimestrielle ou pluriannuelle. On travaille à partir des couvertures et des sommaires détaillés, pour discuter des dimensions socialement des questions traitées....

BILAN

Education aux sciences : postures et déontologie enseignante

Exemple de

l'enseignement de l'Evolution ou du Réchauffement climatique (controverses

socioscientifiques) : des questions expertisées, complexes, médiatisées,

articulant des connaissances et des considérations éthiques

et politiques.

Travaux de Kelly (1986), Simonneaux (2006) et Urgelli (2009) sur les postures

d'engagement des enseignants face aux controverses socioscientifiques.

Modèle d'engagement

des enseignants à trois déterminants (Urgelli (2009),

Ledrapier (2010)) : articulation des représentations de la nature

des sciences, de la mission éducative et des publics. Des

représentations qui articulent des connaissances et des valeurs*

* Les valeurs, entendues comme des représentations

qui auraient comme spécificité d'être "hautement

investies affectivement" peuvent être définiies de la

manière suivante : Une valeur est un principe fondateur et régulateur

de l'exercice du jugement et des actions conduites par les memebres d'une

communauté. Pour le dire en d'autres termes classiques, la

valeur est un idéal qui motive à agir de telle manière

plutot que de telle autre (Guillot,

2000, cité par Hasni, 2008, p.104, in Molinatti G., RDST n°1,

2010, p.198)

L'homme

est un singe

L'homme

est un singe Le

propre de l'Homme

Le

propre de l'Homme

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne Equateur

Equateur